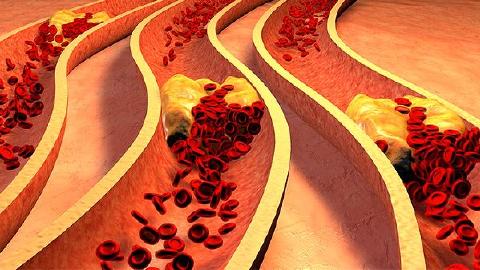

下肢动脉硬化症状

下肢动脉硬化的症状主要有间歇性跛行、下肢发凉麻木、静息痛、皮肤颜色改变和肌肉萎缩。下肢动脉硬化通常由动脉粥样硬化、糖尿病、高血压、高脂血症和吸烟等因素引起,可能导致肢体缺血甚至坏死。

1、间歇性跛行

间歇性跛行是下肢动脉硬化的典型症状,表现为行走时下肢肌肉疼痛、酸胀或无力,休息后可缓解。疼痛多发生在小腿后侧,严重时可累及大腿和臀部。症状的出现与动脉狭窄或闭塞导致肌肉缺血有关,行走时肌肉耗氧量增加,缺血加重引发疼痛。

2、下肢发凉麻木

下肢发凉麻木是由于动脉血流减少,肢体远端供血不足所致。患者常自觉下肢温度低于对侧,尤其在寒冷环境中更为明显。伴随麻木感可能提示神经因缺血受到损害,严重时可出现感觉减退或异常。

3、静息痛

静息痛是疾病进展期的表现,患者在休息时也出现下肢疼痛,夜间更为明显。疼痛多位于足趾或足前部,抬高患肢加重,下垂可稍缓解。静息痛提示肢体严重缺血,可能面临组织坏死的风险。

4、皮肤颜色改变

皮肤颜色改变包括苍白、发绀或潮红,与缺血程度相关。初期可能仅表现为苍白,抬高肢体时加重;严重缺血时出现发绀;若继发充血反应则呈现潮红。皮肤还可能变薄、干燥,毛发脱落,趾甲增厚变形。

5、肌肉萎缩

肌肉萎缩见于长期慢性缺血患者,表现为小腿肌肉体积减小,肌力下降。由于持续血流灌注不足,肌肉纤维逐渐被纤维组织替代,导致萎缩。同时可能伴随肌腱反射减弱或消失。

下肢动脉硬化患者需严格戒烟,控制血压、血糖和血脂水平。饮食上应减少饱和脂肪和胆固醇摄入,增加蔬菜水果和全谷物比例。适度运动如步行可促进侧支循环形成,但需避免过度劳累。注意下肢保暖,避免外伤,选择宽松鞋袜。定期监测足部皮肤状况,发现溃疡或感染迹象及时就医。遵医嘱使用抗血小板药物如阿司匹林肠溶片、氯吡格雷片,或血管扩张剂如西洛他唑片,必要时考虑血运重建手术。