再生障碍性贫血可能对全身多系统造成损害,主要影响包括骨髓造血功能衰竭、感染风险增加、出血倾向加重等。再生障碍性贫血是一种骨髓造血功能衰竭综合征,主要表现为全血细胞减少,可能由化学毒物、电离辐射、病毒感染、免疫异常等因素引起。

再生障碍性贫血会导致骨髓造血功能严重受损,无法正常产生足够数量的红细胞、白细胞和血小板。患者可能出现面色苍白、乏力、心悸等贫血症状,严重时可导致组织器官缺氧。骨髓穿刺检查可见骨髓增生低下,造血细胞明显减少。治疗上可采用环孢素软胶囊、司坦唑醇片等免疫抑制剂刺激造血,必要时需进行异基因造血干细胞移植。

由于白细胞数量减少,特别是中性粒细胞缺乏,患者易发生各种感染。常见有口腔黏膜炎、肺炎、败血症等,病原体包括细菌、真菌和病毒。感染可能反复发作且难以控制,是导致死亡的主要原因之一。预防措施包括保持环境清洁、避免接触感染源,治疗需根据病原学检查结果选用注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠、伏立康唑片等抗感染药物。

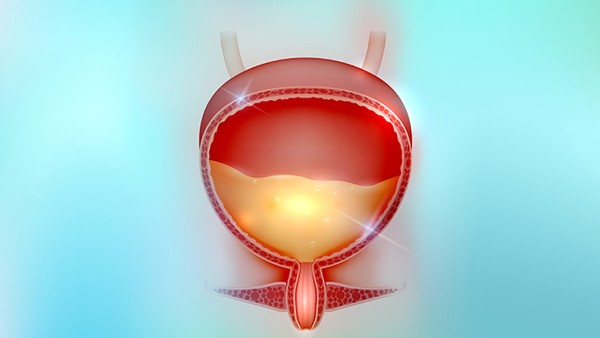

血小板减少可导致皮肤黏膜出血,表现为瘀点、瘀斑、鼻出血、牙龈出血等,严重者可发生消化道出血、颅内出血等危及生命的并发症。实验室检查显示血小板计数显著降低。急性出血时可输注血小板悬液,长期治疗可使用重组人血小板生成素注射液促进血小板生成,同时应避免剧烈运动和创伤。

长期贫血会使心脏代偿性增大,心肌缺氧可导致心律失常、心功能不全。患者可能出现活动后气促、下肢水肿等症状。心电图检查可见ST-T改变,超声心动图可能显示心脏扩大。治疗需纠正贫血,重度贫血者可输注浓缩红细胞,同时控制输液速度和量,避免加重心脏负担。

慢性贫血可能影响甲状腺、性腺等内分泌腺体功能,部分患者出现月经紊乱、性欲减退等症状。长期使用免疫抑制剂可能加重内分泌紊乱。需定期监测激素水平,必要时进行替代治疗。营养支持也很重要,应保证足够的热量和蛋白质摄入,补充叶酸片、维生素B12片等造血原料。

再生障碍性贫血患者需定期监测血常规和骨髓象,严格遵医嘱用药,避免接触苯类化合物等有害物质。保持均衡饮食,适量摄入瘦肉、动物肝脏、深色蔬菜等富含铁和维生素的食物。注意个人卫生,预防感染,避免剧烈运动和外伤。出现发热、出血加重等情况应及时就医,病情严重者需考虑造血干细胞移植治疗。