隐性流产可能由胚胎染色体异常、黄体功能不足、子宫结构异常、免疫因素等原因引起,可通过激素治疗、手术矫正、免疫调节、生活方式调整等方式干预。

约半数隐性流产与胚胎染色体数目或结构异常有关,属于自然淘汰过程,通常无须特殊治疗,建议流产后进行胚胎绒毛染色体检测。

孕激素分泌不足会导致子宫内膜容受性下降,可能伴随月经周期缩短或经前点滴出血,可通过地屈孕酮、黄体酮胶囊等药物补充治疗。

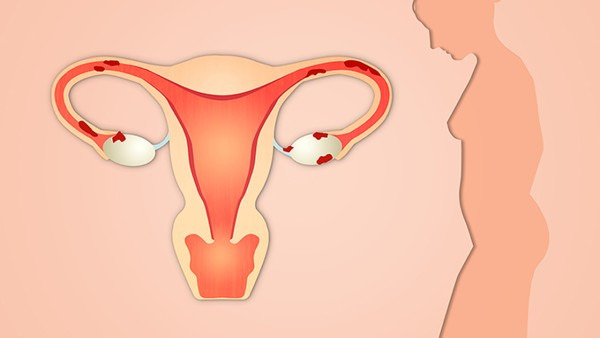

子宫纵隔、宫腔粘连等畸形可能影响胚胎着床,通常表现为反复流产史,需通过宫腔镜手术进行子宫成形或粘连分离术。

抗磷脂抗体综合征等免疫异常会导致胎盘血栓形成,可能伴随胎停育或妊娠期高血压,需使用低分子肝素、阿司匹林等抗凝治疗。

建议隐性流产发生后间隔3个月经周期再备孕,期间保持均衡饮食并补充叶酸,避免吸烟饮酒等不良习惯,定期监测基础体温和激素水平。