大血小板比率低可能由骨髓造血功能异常、免疫性血小板减少症、感染性疾病、药物副作用等原因引起,可通过血液检查、骨髓穿刺、对症治疗等方式干预。

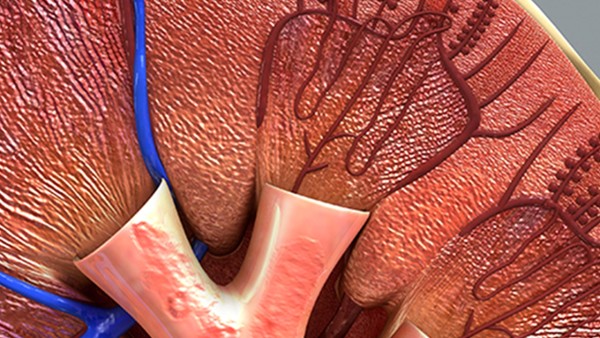

骨髓增生异常综合征等疾病可能导致巨核细胞分化障碍,表现为血小板生成减少及体积异常。需通过促血小板生成素或免疫抑制剂治疗,常用药物包括重组人血小板生成素、环孢素等。

自身抗体破坏巨核细胞或血小板会导致比率降低,如原发性血小板减少性紫癜。可选用糖皮质激素、静脉注射免疫球蛋白,药物推荐泼尼松、地塞米松等。

病毒或细菌感染可能抑制骨髓造血功能,伴随发热、乏力症状。需控制感染源后血小板参数可恢复,治疗药物包括阿昔洛韦、头孢曲松等抗感染制剂。

化疗药物、抗生素等可能造成骨髓抑制。停药后多数可自行恢复,必要时需使用升血小板药物如艾曲泊帕乙醇胺片辅助治疗。

发现大血小板比率持续偏低应完善贫血三项、骨髓活检等检查,避免剧烈运动防止出血,适量补充富含铁和维生素B12的食物如动物肝脏、菠菜等。