53岁男子肺囊肿晚期,回家天天抽烟,谁劝都没用:生死看淡

健康真相官

发布时间:2025-07-31 15:43

32次浏览

健康真相官

发布时间:2025-07-31 15:43

32次浏览

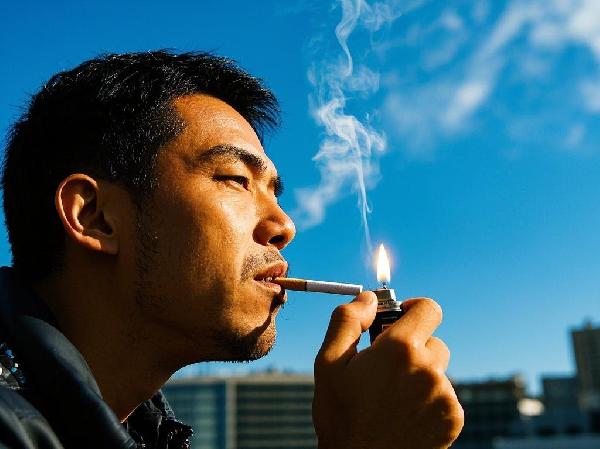

53岁的老李躺在病床上吞云吐雾,医生护士轮番劝说都无济于事。这种"生死看淡"的态度背后,藏着多少不为人知的健康迷思?当疾病遇上顽固,我们该如何找到突破口?

一、为什么明知危险还要抽烟?

1、心理依赖远超生理需求

尼古丁戒断反应通常2-4周就会消失,但几十年形成的心理习惯却像刻在骨子里。很多老烟民把吸烟当成应对压力的"老朋友"。

2、幸存者偏差作祟

"某某抽一辈子烟也活到90岁"这种个例,往往成为拒绝改变的理由。却忽略了统计学上吸烟者肺癌发病率是不吸烟者的15-30倍。

3、疾病认知存在误区

部分患者认为"已经晚期了,戒不戒都一样"。实际上戒烟永远不晚,哪怕确诊后戒烟也能改善治疗效果和生活质量。

二、晚期患者的特殊心理状态

1、用放纵表达绝望感

当医疗手段有限时,有些患者会通过"破罐破摔"来获得掌控感,这是应对恐惧的另类方式。

2、逃避现实的自我保护

烟雾仿佛成了隔绝病痛的屏障,每支烟都像是在说"我还是原来的我"。

3、对疼痛管理的误解

错误认为吸烟能缓解不适,实际上烟草会加重呼吸困难等症状。

三、比劝说更有效的陪伴方式

1、用替代方案缓解焦虑

准备些手持小物件,让手指有事情可做。薄荷糖、瓜子等也能缓解口腔空虚感。

2、重新定义"享受生活"

带患者尝试真正舒适的体验,比如专业按摩、阳光浴等,打破"吸烟=享受"的固有链接。

3、建立新的生活仪式感

每天固定时间一起喝茶聊天,用新的习惯覆盖旧的吸烟记忆。

四、医疗角度的专业建议

1、逐步减量比突然戒断更可行

与医生制定渐进计划,比如从每天20支减到15支,给予适应过程。

2、警惕抑郁情绪

长期吸烟者突然戒断可能出现抑郁症状,需要专业心理支持。

3、营养支持很重要

生命的选择权永远在当事人手中,但爱他的人有责任提供更全面的信息。与其争论对错,不如试着理解那些烟雾背后的孤独与恐惧。每个生命都值得被温柔以待,即使是在最倔强的时刻。

.jpg)

.jpg)