颈动脉硬化是怎么回事,可以治疗吗

外科编辑

健康科普君

外科编辑

健康科普君

外科编辑

健康科普君

外科编辑

健康科普君

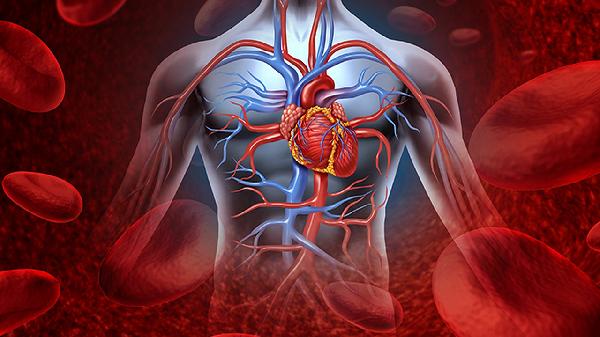

颈动脉硬化是动脉血管壁增厚、弹性下降的病理改变,与脂质沉积、炎症反应密切相关,可通过药物、手术及生活方式干预治疗。主要诱因包括高血压、高血脂、糖尿病等基础疾病,以及吸烟、缺乏运动等不良习惯。

1. 遗传因素

约30%的颈动脉硬化患者存在家族病史,特定基因如APOE基因变异会加速低密度脂蛋白代谢异常。建议直系亲属定期进行颈动脉超声筛查,尤其40岁以上人群每年需检测血脂水平。

2. 环境因素影响

长期暴露于PM2.5超标环境会使血管内皮损伤风险增加2.3倍。职业性接触重金属铅、镉的人群,需每半年监测颈动脉内膜厚度。主动使用空气净化设备,户外活动选择空气质量优良时段。

3. 生理机能退化

年龄增长导致血管胶原蛋白流失,50岁后颈动脉斑块检出率显著上升。女性绝经后雌激素水平下降,动脉硬化进程较男性更快。补充维生素K2可促进钙质定向沉积,减少血管钙化。

4. 外伤及机械刺激

颈部按摩手法不当可能造成血管内膜撕裂,引发继发性硬化。避免使用颈部牵引器械,睡眠时枕头高度以8-12厘米为宜,保持颈椎自然曲度。

5. 病理因素发展

高血压患者血管壁承受压力超过140mmHg时,血管平滑肌细胞异常增生。糖尿病引发的糖基化终末产物会加速胶原纤维交联。控制基础疾病是关键,血压需稳定在130/80mmHg以下,糖化血红蛋白不超过7%。

治疗方案分为三类:

药物干预常用阿托伐他汀(每日20mg)、阿司匹林(每日100mg)、贝前列素钠(每日40μg),需持续用药6个月以上复查效果。

手术方式包含颈动脉内膜切除术(CEA)、支架成形术(CAS)、血管旁路移植术,适用于狭窄程度超过70%的病例。

生活方式调整建议采用地中海饮食模式,每日摄入核桃30g、深海鱼200g;运动选择快走或游泳,每周累计150分钟中等强度锻炼。

颈动脉硬化是可防可控的慢性病变,早期发现时血管功能具有较强代偿能力。通过系统治疗和风险因素管理,80%患者斑块进展能得到有效遏制。建议每6个月复查颈动脉超声,建立个人血管健康档案跟踪变化。