肾结石是怎样产生的是怎么引起的

泌尿外科编辑

健康小灵通

泌尿外科编辑

健康小灵通

泌尿外科编辑

健康小灵通

泌尿外科编辑

健康小灵通

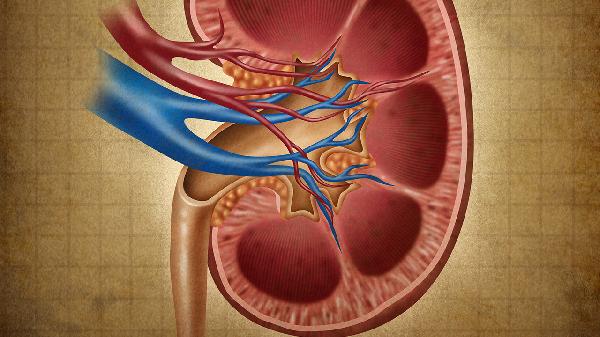

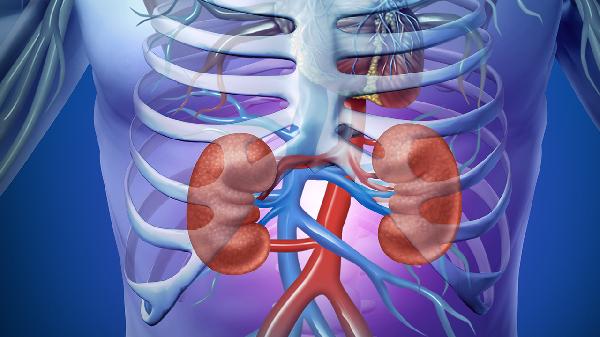

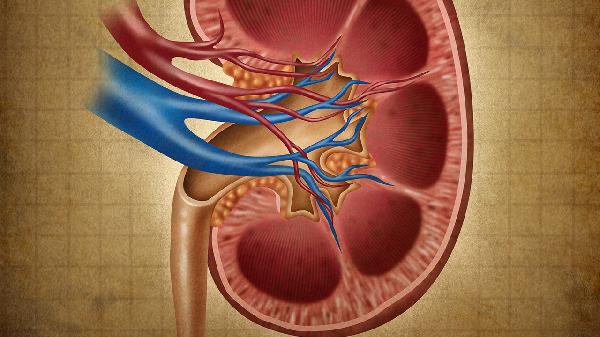

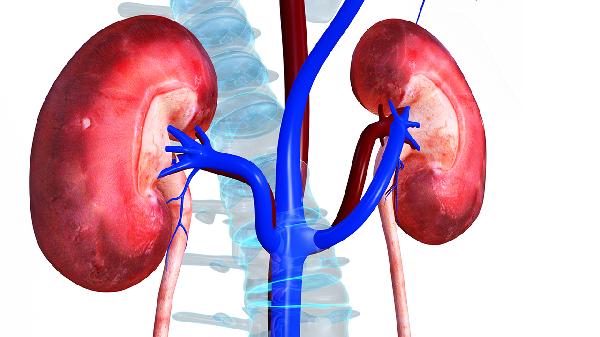

肾结石形成与尿液成分失衡、代谢异常及生活习惯相关,主要因晶体物质浓度过高析出沉积。预防需调整饮食结构、增加水分摄入,治疗手段包括药物排石、体外碎石及手术取石。

1. 遗传因素

部分人群存在先天性代谢缺陷,如胱氨酸尿症、高草酸尿症等遗传疾病,导致尿液中特定物质排泄过多。家族中有肾结石病史者患病风险增加2-4倍。基因检测可早期发现风险,针对性补充维生素B6或枸橼酸钾制剂有助于调节代谢。

2. 环境与饮食影响

高温作业者因汗液蒸发导致尿液浓缩,结石发病率较常人高30%。每日饮水量低于1500毫升时,尿钙浓度易超标。过量摄入动物蛋白(每日>1.6g/kg)会使尿尿酸升高,草酸含量高的菠菜、浓茶等食物促进草酸钙结石形成。建议保持每日2000-3000毫升饮水量,限制钠盐摄入至5克/日以下。

3. 生理代谢异常

甲状旁腺功能亢进患者血钙水平升高,尿钙排泄量可达正常值3倍。肥胖人群胰岛素抵抗导致尿pH值降低,尿酸结石风险增加。糖尿病患者尿钙和尿草酸排泄量通常比健康人群高15%-20%。定期检测血钙、尿酸等指标,补充枸橼酸盐可碱化尿液。

4. 泌尿系统病变

尿路感染时变形杆菌分解尿素产生铵离子,形成磷酸铵镁结石。前列腺增生或尿道狭窄造成的尿流不畅,使晶体更易沉积。反复发作的肾盂肾炎患者需进行尿培养,针对性使用抗生素治疗感染。

5. 药物与外伤因素

长期服用磺胺类抗生素、抗癫痫药可能引发药物性结石。脊髓损伤患者因神经源性膀胱需长期留置导管,结石发生率高达25%。维生素D过量补充(>4000IU/日)会导致肠钙吸收过度。这类人群应每3个月监测24小时尿电解质。

治疗方面,小于5毫米的结石可通过服用α受体阻滞剂(坦索罗辛)、双氯芬酸钠缓解绞痛,配合排石颗粒等中成药促进排出。6-20毫米结石适用体外冲击波碎石,定位后冲击2000-3000次。复杂结石需采用经皮肾镜取石术或输尿管软镜激光碎石,术后放置双J管2-4周。预防复发需持续服用枸橼酸钾调节尿pH值至6.2-6.8,限制草酸摄入每日低于50毫克。

保持每日尿量2000毫升以上是预防核心,夜间补水尤为重要。每年进行泌尿系超声检查,结石高发人群建议每半年检测24小时尿成石危险因素分析。建立个体化防治方案可降低50%以上复发风险。