中枢性面瘫和周围性面瘫的区别

神经内科编辑

健康小灵通

神经内科编辑

健康小灵通

神经内科编辑

健康小灵通

神经内科编辑

健康小灵通

中枢性面瘫和周围性面瘫的主要区别在于病变位置及症状表现,中枢性病变位于脑干以上,常伴肢体瘫痪;周围性病变位于脑干以下,仅影响面部。治疗需根据病因选择药物、手术或康复训练。

1. 病变位置差异

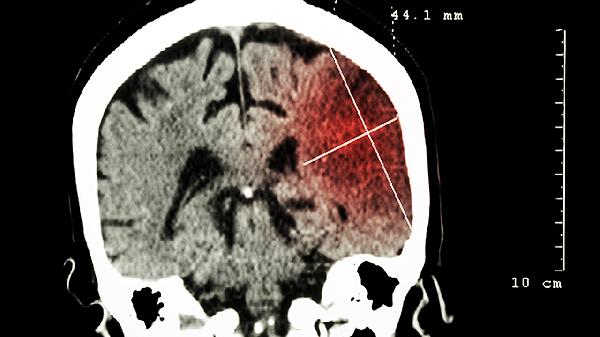

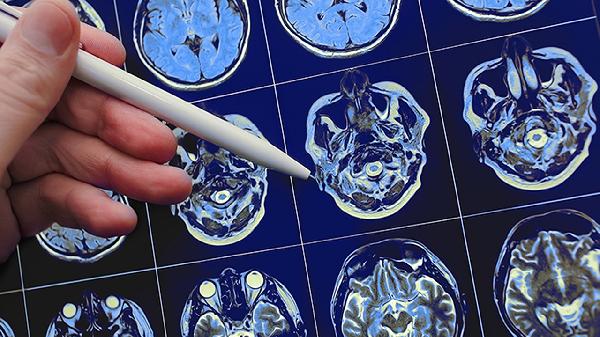

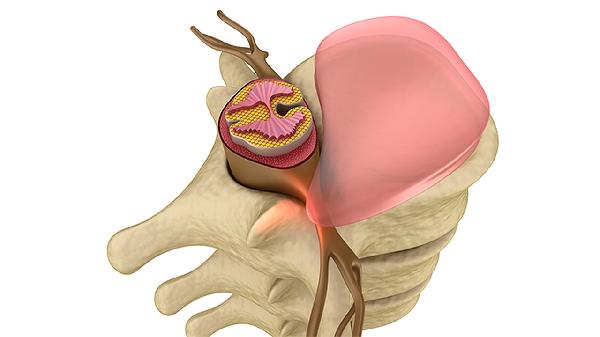

中枢性面瘫由大脑皮层或皮质脑干束损伤引起,常见于脑卒中、脑肿瘤等疾病。周围性面瘫多因面神经非特异性炎症、外伤或病毒感染导致,病变位于面神经核或神经干。中枢性病变通常保留额肌功能,周围性则全面部肌肉受累。

2. 典型症状对比

中枢性患者可出现下半面部瘫痪但能皱眉抬眉,常伴随偏身无力、言语障碍等神经系统症状。周围性表现为患侧完全不能蹙额、闭眼,口角歪斜更明显,贝尔征阳性(闭眼时眼球上窜),可能出现味觉障碍或听觉过敏。

3. 病因分类解析

中枢性病因包括:高血压性脑出血(占70%)、脑梗死、多发性硬化等中枢神经系统疾病。周围性病因主要为特发性面神经炎(贝尔麻痹)、中耳炎并发症、外伤性面神经断裂、莱姆病等感染性疾病。妊娠期女性特发性面瘫发生率较高。

4. 治疗方案选择

中枢性需针对原发病治疗:脑梗死者3小时内可静脉溶栓,出血者需降颅压或手术清除血肿,配合甲钴胺营养神经。周围性急性期使用泼尼松抗炎,联合阿昔洛韦抗病毒,眼部用人工泪液防角膜损伤。恢复期均需针灸治疗,推荐阳白、地仓等穴位,配合面部肌肉按摩与表情训练。

5. 康复进程监测

中枢性恢复依赖原发病控制,通常需3-6个月。周围性约80%患者2个月内痊愈,肌电图检查可评估神经恢复情况。遗留联动征者可注射肉毒素改善,严重病例考虑面神经减压术或跨面神经移植术。

两类面瘫的鉴别直接影响治疗方向,突发面瘫需24小时内就诊神经科。中枢性强调脑血管病二级预防,周围性需注意耳后保暖避免风寒刺激。康复阶段每日咀嚼口香糖10分钟锻炼咬肌,睡眠时佩戴眼罩保护暴露性角膜炎风险。