嗜酸性粒细胞低说明什么问题

血液内科编辑

健康陪伴者

血液内科编辑

健康陪伴者

血液内科编辑

健康陪伴者

血液内科编辑

健康陪伴者

嗜酸性粒细胞偏低可能由感染性疾病、激素使用、应激反应、骨髓抑制或生理性波动等因素引起。

1、感染性疾病:

急性细菌感染时,机体应激反应会导致嗜酸性粒细胞暂时性降低。常见于肺炎、尿路感染等疾病,通常伴随发热、乏力等症状。治疗需针对病原体使用抗生素,感染控制后细胞计数可逐渐恢复。

2、激素使用影响:

糖皮质激素类药物会抑制骨髓释放嗜酸性粒细胞。长期使用泼尼松、地塞米松等药物时,可能出现持续性计数偏低。需定期监测血常规,在医生指导下调整用药方案。

3、应激状态:

严重创伤、手术或精神压力等应激情况下,肾上腺素分泌增加会抑制嗜酸性粒细胞生成。这种一过性降低通常无需特殊处理,待应激因素消除后可自行恢复正常。

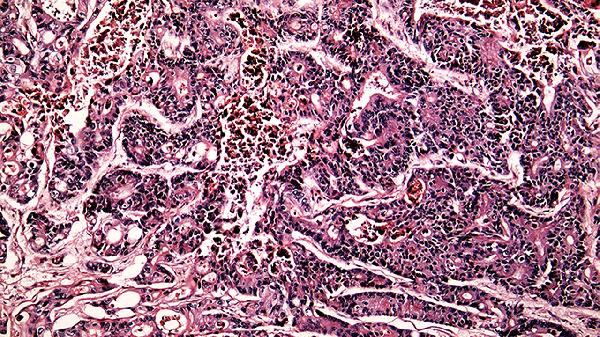

4、骨髓抑制:

放化疗、再生障碍性贫血等导致骨髓造血功能受损时,可能表现为全血细胞减少伴嗜酸性粒细胞降低。需结合骨髓穿刺等检查明确诊断,必要时进行造血干细胞移植。

5、生理性波动:

健康人群在清晨或剧烈运动后可能出现短暂性嗜酸性粒细胞减少,通常波动在正常值下限附近。这种生理变化无临床意义,建议择期复查血常规确认。

日常应注意保持规律作息,避免过度劳累。饮食上适量增加富含优质蛋白和维生素B12的食物如鱼类、瘦肉,有助于造血功能维持。轻度降低且无症状者建议1-2周后复查血常规,若持续偏低或伴随其他异常指标需及时血液科就诊。避免自行服用补血药物,所有治疗方案应在专业医师指导下进行。