血液粘稠的危害有哪些 血液粘稠的3个危害须知

血液内科编辑

医言小筑

血液内科编辑

医言小筑

血液内科编辑

医言小筑

血液内科编辑

医言小筑

血液粘稠可能引发血栓形成、心脑血管疾病加重、微循环障碍等危害。血液粘稠的危害主要有血流速度减缓、器官供血不足、诱发急性事件三个方面。

血液粘稠度增高时,红细胞聚集性增强,血浆纤维蛋白原水平上升,导致血液流动阻力增大。这种情况会使毛细血管血流速度下降30%-50%,尤其在清晨血压高峰时段更为明显。长期血流缓慢可能引发头晕乏力、视物模糊等缺氧症状,建议定期检测血流变指标,日常保持充足饮水。

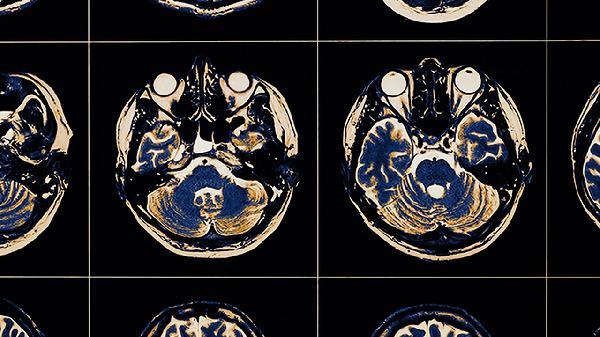

粘稠血液在流经微小血管时易形成淤滞,导致心脑肾等重要器官灌注不足。心肌细胞在持续缺血状态下可能发生代偿性肥大,脑组织缺氧可能诱发短暂性脑缺血发作。这种情况在合并动脉粥样硬化患者中更为显著,需通过改善脂代谢、控制血糖等措施进行干预。

血液粘稠度持续升高是急性心梗、脑梗的重要诱因。当血液粘度超过正常值20%时,血小板更易在血管损伤处聚集形成血栓。临床数据显示,血液高粘状态患者发生心血管意外的风险是普通人群的3-5倍,特别在冬季低温环境下风险进一步升高,必要时应进行抗凝治疗。

改善血液粘稠需采取综合措施:每日饮水量应达到2000毫升以上,优先选择白开水或淡茶水;饮食注意减少动物内脏、油炸食品等高脂食物摄入,适当增加洋葱、黑木耳等具有抗血小板聚集作用的食材;坚持每周3-5次有氧运动,如快走、游泳等可促进血液循环的运动;长期久坐人群建议每小时起身活动3-5分钟,避免下肢静脉淤血;合并高血压、糖尿病等基础疾病者需严格遵医嘱用药控制原发病。当出现持续头痛、胸闷等预警症状时应及时就医检查。