化疗和放疗间隔三个月行不行

肿瘤科编辑

医言小筑

肿瘤科编辑

医言小筑

肿瘤科编辑

医言小筑

肿瘤科编辑

医言小筑

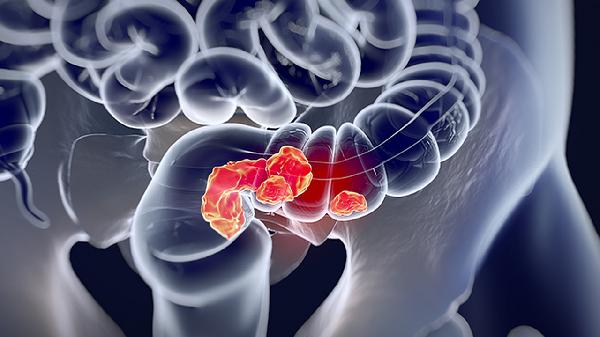

化疗和放疗间隔三个月需根据肿瘤类型、治疗目的及患者身体状况综合评估。间隔时间主要与肿瘤增殖速度、治疗敏感性、器官功能恢复、副作用叠加风险、个体耐受性等因素有关。

不同肿瘤对放化疗的敏感性差异显著。例如淋巴瘤等血液肿瘤增殖快,间隔过长可能导致病灶反弹;而前列腺癌等实体瘤生长缓慢,适当延长间隔有助于正常组织修复。临床通常根据病理分型制定序贯方案,部分肿瘤需同步放化疗。

新辅助治疗需在手术前快速缩小肿瘤,间隔多控制在4-6周;辅助治疗为清除残余病灶,可适当延长至2-3个月;姑息治疗则以患者耐受为前提灵活调整。根治性治疗需确保疗程连续性,间隔过长可能影响疗效。

骨髓抑制是常见限制因素,白细胞计数需恢复至3×10⁹/L以上才能继续治疗。心脏毒性药物如阿霉素使用后,需通过超声心动图评估左心室射血分数。放射性肺炎高风险患者,肺部CT显示炎症完全吸收前不宜进行下一阶段治疗。

放疗区域皮肤反应需完全愈合,黏膜炎患者需恢复经口进食能力。顺铂等肾毒性药物使用后,肌酐清除率应回升至60ml/min以上。神经毒性症状如手脚麻木需显著缓解,避免累积损伤。

老年患者或合并基础疾病者需延长恢复期,通过营养状态评分、日常生活能力量表等综合判断。基因检测可预测毒性风险,如UGT1A1基因多态性影响伊立替康代谢,需个性化调整间隔。

治疗期间应保证每日1.5-2升饮水促进药物代谢,选择高蛋白食物如鱼肉、豆制品帮助组织修复,进行太极拳等低强度运动维持肌力。定期监测血常规、肝肾功能等指标,出现持续发热或严重腹泻需立即就医。心理支持对坚持全程治疗至关重要,可参加肿瘤患者互助小组缓解焦虑。