混合血栓形成的原因有哪些

心血管内科编辑

健康小灵通

心血管内科编辑

健康小灵通

关键词: #血栓

心血管内科编辑

健康小灵通

心血管内科编辑

健康小灵通

关键词: #血栓

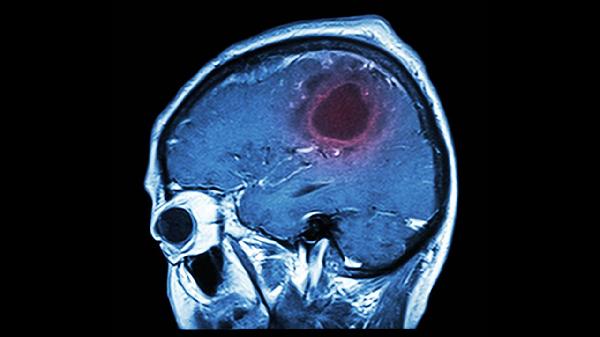

混合血栓形成可能由血管内皮损伤、血流缓慢、血液高凝状态、炎症反应及代谢异常等因素引起。

血管内皮细胞受损后,胶原纤维暴露激活血小板,同时释放组织因子启动凝血途径。常见于高血压、糖尿病等慢性病导致的血管病变,或外伤、手术等机械性损伤。治疗需控制基础疾病,严重时需使用抗血小板药物如阿司匹林。

静脉曲张、长期卧床等导致血流淤滞,使凝血因子局部堆积。常见于下肢深静脉,可能伴随肿胀、皮肤色素沉着。建议抬高患肢、穿戴弹力袜,高危人群可预防性使用低分子肝素。

遗传性抗凝血酶缺乏、获得性肿瘤相关高凝等使凝血-抗凝失衡。患者可能出现反复血栓形成,需进行凝血功能筛查。治疗需长期抗凝,常用华法林或利伐沙班。

感染或自身免疫疾病引发炎性细胞因子释放,促进血小板活化和纤维蛋白沉积。如新冠肺炎重症患者易并发血栓。需控制原发炎症,必要时联合抗凝治疗。

高脂血症、高同型半胱氨酸血症等代谢紊乱可损伤血管功能。患者多合并肥胖、胰岛素抵抗,需调整饮食结构并加强运动,严重者需服用降脂药物。

预防混合血栓需综合管理:每日饮水1500毫升以上促进血液循环,久坐时每小时活动下肢3-5分钟;饮食选择深海鱼、坚果等富含ω-3脂肪酸的食物,限制动物内脏等高嘌呤摄入;控制血压血糖在理想范围,定期监测凝血指标。出现单侧肢体突发肿胀或不明原因胸痛时需立即就医。