迟发性颅内血肿是怎么回事

神经外科编辑

健康解读者

神经外科编辑

健康解读者

神经外科编辑

健康解读者

神经外科编辑

健康解读者

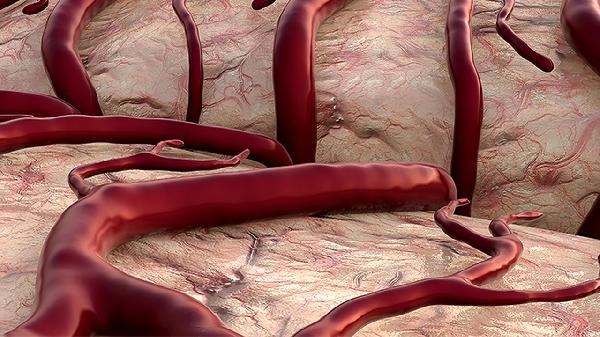

迟发性颅内血肿可能由外伤后血管损伤、凝血功能障碍、高血压、脑血管畸形、抗凝药物使用等原因引起,可通过影像学监测、药物调整、手术清除血肿、控制血压、纠正凝血功能等方式治疗。

头部外伤可能导致血管壁受损,初期出血量较少未被检出,随着时间推移血管破裂加剧形成血肿。典型表现为头痛进行性加重伴意识障碍,需通过头颅CT动态监测,严重时需行开颅血肿清除术。

血友病、肝病等凝血异常疾病患者,轻微外伤后易发生迟发出血。临床可见皮肤瘀斑、鼻衄等出血倾向,实验室检查显示凝血时间延长。治疗需输注凝血因子或新鲜冰冻血浆,同时避免使用抗血小板药物。

长期高血压可导致脑内小动脉玻璃样变,血压骤升时血管破裂出血。患者多有高血压病史,突发剧烈头痛伴呕吐。急性期需静脉用降压药物将血压控制在安全范围,后期需长期服用降压药维持。

动静脉畸形、海绵状血管瘤等血管结构异常,在外力或血压波动时易破裂出血。常见于青壮年,突发神经功能缺损症状。确诊需脑血管造影,治疗方式包括手术切除、介入栓塞或立体定向放疗。

华法林、利伐沙班等抗凝剂使用过量会增加出血风险。患者可能出现牙龈出血、血尿等前驱症状,凝血功能检查显示国际标准化比值异常升高。需立即停用抗凝药并使用维生素K或凝血酶原复合物拮抗。

迟发性颅内血肿患者应保持绝对卧床休息,头部抬高15-30度以促进静脉回流。饮食选择低盐、高蛋白流质食物,避免用力排便引起颅内压升高。恢复期可进行肢体被动活动预防深静脉血栓,三个月内禁止剧烈运动。定期复查头颅CT监测血肿吸收情况,若出现意识模糊、肢体瘫痪等新发症状需立即就医。