胃肠道间质瘤与胃癌的区别

肿瘤科编辑

医学科普人

肿瘤科编辑

医学科普人

肿瘤科编辑

医学科普人

肿瘤科编辑

医学科普人

胃肠道间质瘤与胃癌在发病机制、病理特征及治疗方式上存在显著差异。胃肠道间质瘤起源于消化道间叶组织,胃癌则属于上皮源性恶性肿瘤,两者在组织来源、基因突变、临床表现及预后方面均有不同。

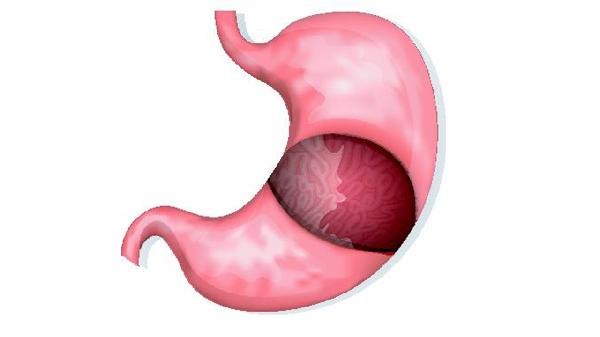

胃肠道间质瘤来源于间叶组织的卡哈尔间质细胞,多发生于胃和小肠,肿瘤细胞呈梭形或上皮样排列。胃癌起源于胃黏膜上皮细胞,以腺癌为主,病理分型包括肠型和弥漫型,与幽门螺杆菌感染密切相关。

约85%的胃肠道间质瘤存在KIT或PDGFRA基因突变,驱动肿瘤生长。胃癌常见TP53、HER2等基因异常,不同分子亚型对治疗反应差异显著,需通过基因检测指导靶向用药。

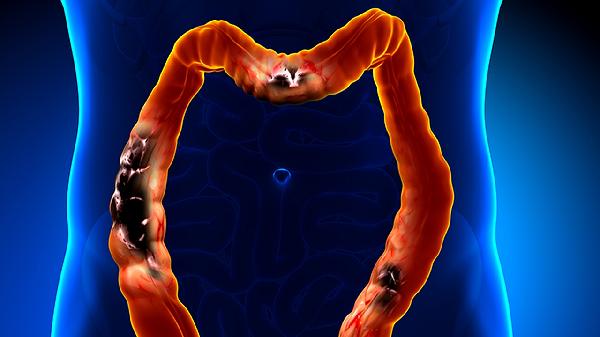

胃肠道间质瘤早期常无症状,较大时可出现消化道出血或腹部包块。胃癌多表现为上腹疼痛、消瘦及贫血,晚期可能出现幽门梗阻或转移症状,两者症状重叠但发展规律不同。

胃肠道间质瘤确诊依赖免疫组化检测CD117和DOG-1表达,影像学可见边界清晰的黏膜下肿块。胃癌诊断需结合胃镜活检,病理检查可见腺体结构异常,CT评估常有淋巴结转移。

胃肠道间质瘤首选手术切除,中高危患者需长期服用伊马替尼等酪氨酸激酶抑制剂。胃癌治疗以手术联合化疗为主,HER2阳性患者可联合曲妥珠单抗,晚期需考虑免疫治疗等综合方案。

日常需注意饮食规律,避免高盐腌制食物,胃癌高危人群应定期胃镜筛查。胃肠道间质瘤术后患者需遵医嘱复查增强CT,监测靶向药物不良反应。两类肿瘤患者均应保持适度运动,胃癌患者术后需少量多餐补充营养,间质瘤患者需避免剧烈运动防止肿瘤破裂出血。出现不明原因消瘦或消化道症状时,建议尽早就医明确诊断。