缺血性结肠炎是什么原因导致的

肛肠科编辑

医路阳光

肛肠科编辑

医路阳光

肛肠科编辑

医路阳光

肛肠科编辑

医路阳光

缺血性结肠炎主要由肠系膜动脉供血不足、低血压状态、血管痉挛、动脉粥样硬化及血液高凝状态等因素引起,可通过改善循环、药物干预及手术重建血运等方式治疗。

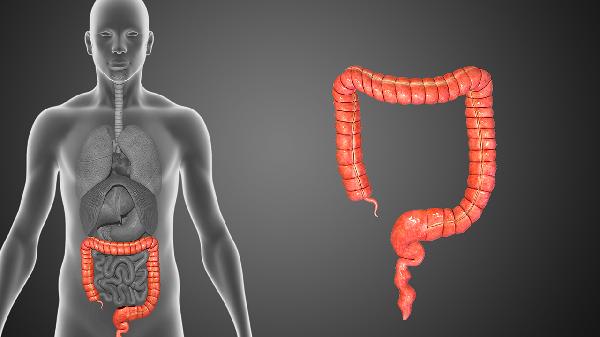

肠系膜上动脉或下动脉狭窄或闭塞是直接诱因,常见于老年患者合并心血管疾病。血管造影可明确病变部位,轻症患者使用扩血管药物如硝酸甘油,重症需血管支架植入术恢复血流。

休克、心衰等导致全身灌注不足时,结肠作为末端器官优先缺血。监测血压及中心静脉压至关重要,扩容治疗联合血管活性药物如多巴胺可改善灌注,需同步处理原发疾病。

某些药物或毒素可诱发肠系膜血管持续性收缩,如麦角胺类药物滥用。钙通道阻滞剂如硝苯地平能有效缓解痉挛,同时需停用致病因素。

血管壁斑块形成导致管腔狭窄,多伴随高血压、糖尿病等基础病。降脂药物如阿托伐他汀联合抗血小板药氯吡格雷可延缓进展,严重狭窄需行血管旁路移植术。

抗磷脂抗体综合征等疾病易形成肠系膜血栓。抗凝治疗是核心措施,低分子肝素过渡后改为华法林长期维持,需定期监测凝血功能。

日常需控制血压血糖在理想范围,避免长时间空腹或脱水。饮食选择低脂高纤维食物如燕麦、木耳,减少红肉摄入。适度有氧运动如快走每周5次,每次30分钟可改善循环。出现持续腹痛、血便等症状应立即就医,延误治疗可能导致肠坏死等严重并发症。