缺血性肠病治疗方法

消化内科编辑

健康真相官

消化内科编辑

健康真相官

关键词: #血性

消化内科编辑

健康真相官

消化内科编辑

健康真相官

关键词: #血性

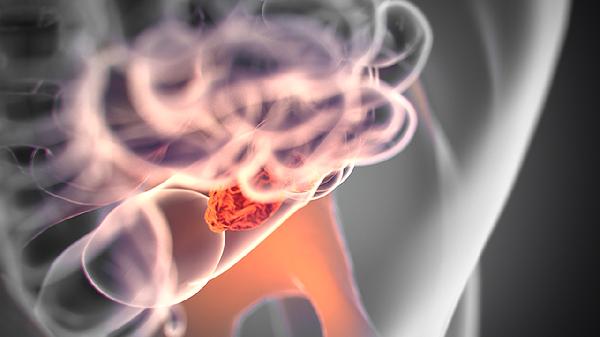

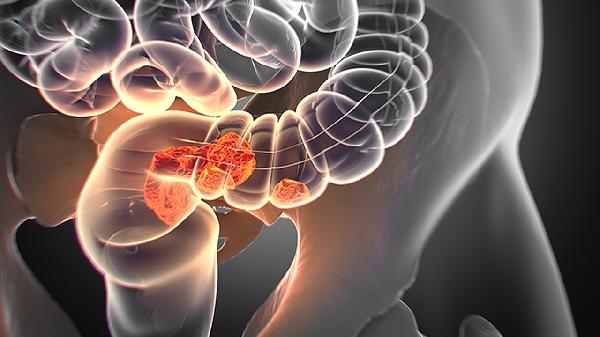

缺血性肠病可通过调整饮食、药物治疗、介入治疗、手术治疗、术后护理等方式治疗。缺血性肠病通常由动脉粥样硬化、血栓形成、血管痉挛、低血压、血液高凝状态等原因引起。

缺血性肠病患者需选择低脂、低纤维、易消化的食物,避免辛辣刺激及生冷食物加重肠道负担。急性期可短期禁食,通过肠外营养支持维持能量需求。恢复期逐步过渡至流质、半流质饮食,如米汤、藕粉等,减少肠道蠕动刺激。每日少量多餐,控制单次进食量,有助于改善肠道血液供应。

遵医嘱使用阿司匹林肠溶片抑制血小板聚集,预防血栓形成;硝酸甘油注射液扩张肠系膜血管改善缺血;低分子肝素钙注射液抗凝治疗适用于血液高凝状态患者。药物治疗需配合血流动力学监测,避免血压过低加重缺血。若出现剧烈腹痛、血便等肠坏死征兆,应立即停药并转手术治疗。

经皮血管成形术通过球囊扩张狭窄的肠系膜动脉,必要时放置支架保持血管通畅。导管定向溶栓治疗适用于急性血栓栓塞患者,需在发病6小时内实施。介入治疗具有创伤小、恢复快的优势,但术后仍需长期抗凝治疗,定期复查血管通畅情况。

肠切除吻合术适用于明确肠坏死的患者,需切除缺血肠段后重建消化道。肠系膜动脉搭桥术通过人工血管或自体静脉重建血运,适合多支血管病变者。手术时机选择至关重要,延迟手术可能导致感染性休克等严重并发症。

术后需监测生命体征、腹腔引流液性状及腹部体征,早期发现吻合口漏等并发症。逐步恢复饮食过程中观察排便情况,评估肠道功能恢复程度。长期随访管理包括控制基础疾病、规律抗凝治疗及血管影像学复查,预防疾病复发。

缺血性肠病患者应严格戒烟限酒,控制高血压、糖尿病等基础疾病。日常避免突然体位改变或剧烈运动导致血压波动,冬季注意腹部保暖。建议每3-6个月复查凝血功能及血管超声,出现持续腹痛、体重下降等症状时及时就诊。保持适度有氧运动如步行、太极拳等,促进侧支循环建立。