黄曲霉素中毒是怎么形成的?

消化内科编辑

医言小筑

消化内科编辑

医言小筑

消化内科编辑

医言小筑

消化内科编辑

医言小筑

黄曲霉素中毒主要由摄入被黄曲霉毒素污染的食物引起,常见于霉变的花生、玉米、坚果等农产品。黄曲霉毒素可能通过{污染农作物储存不当}、{加工过程卫生条件差}、{食用前未充分加热}、{长期少量摄入蓄积}、{特殊人群代谢能力弱}等途径导致中毒。需避免食用霉变食物并加强食品储存管理。

潮湿温暖的储存环境易滋生黄曲霉菌,尤其在湿度超过70%、温度25-30℃时,谷物和油料作物易产生黄曲霉毒素。收获后未及时干燥或仓储通风不良会导致毒素积累。建议保持储存环境干燥通风,定期翻晒粮食,使用防霉剂处理大宗农产品。

食品加工器械残留霉变原料或生产环境不洁可能造成二次污染。小作坊式生产缺乏质量控制时风险更高。坚果类食品破碎加工过程中,霉变部分可能污染整批产品。应严格执行食品安全生产规范,对原料进行黄曲霉毒素检测,剔除霉变颗粒。

黄曲霉毒素耐高温,普通烹饪温度无法完全破坏其毒性。爆炒、短时煮沸等方式仅能去除部分毒素。制作花生酱等未经过高温灭菌工艺的食品风险较高。建议可疑霉变食物彻底丢弃,坚果类食品食用前150℃以上烘烤15分钟以上可降低风险。

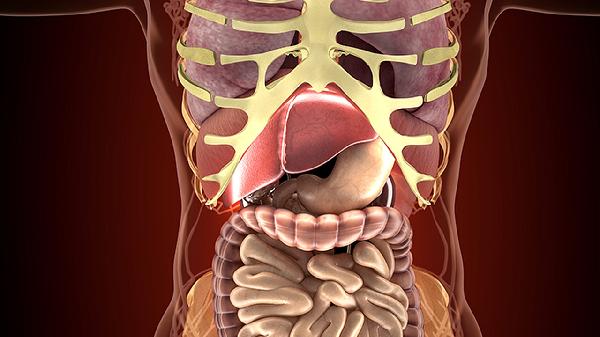

持续食用微量污染食品会导致毒素在肝脏蓄积,引发慢性中毒。发展中国家部分地区因主食玉米易霉变,儿童长期摄入可能出现生长发育迟缓。应定期轮换粮食储备,多样化饮食结构,避免单一食物长期大量摄入。

婴幼儿肝脏解毒功能不完善,肝炎患者代谢能力下降,对黄曲霉毒素更易感。这类人群食用污染食品后可能出现急性肝损伤。哺乳期母亲摄入毒素可通过乳汁影响婴儿。建议高危人群避免食用花生制品等高风险食物,选择新鲜优质食材。

预防黄曲霉素中毒需从源头控制,选购干燥完整无霉斑的农产品,避免购买散装或来源不明的坚果与谷物。家庭储存粮食可使用密封容器并放置干燥剂,定期检查库存食品状态。出现不明原因肝区疼痛、黄疸等症状时应及时就医,医生可能根据病情使用注射用还原型谷胱甘肽、多烯磷脂酰胆碱胶囊、水飞蓟宾葡甲胺片等保肝药物。日常饮食注意增加新鲜蔬菜水果摄入,其中的叶绿素和膳食纤维有助于促进毒素排出。