如何治疗先天性主动脉缩窄

心血管内科编辑

医学科普人

心血管内科编辑

医学科普人

关键词: #动脉

心血管内科编辑

医学科普人

心血管内科编辑

医学科普人

关键词: #动脉

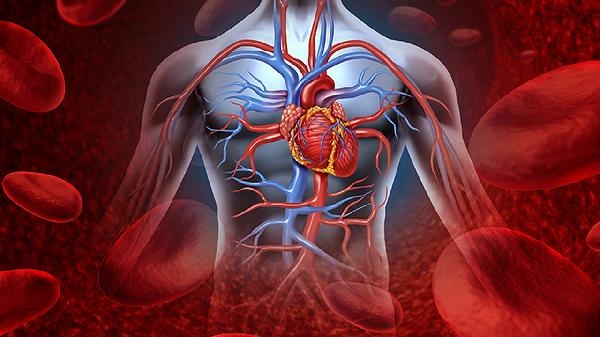

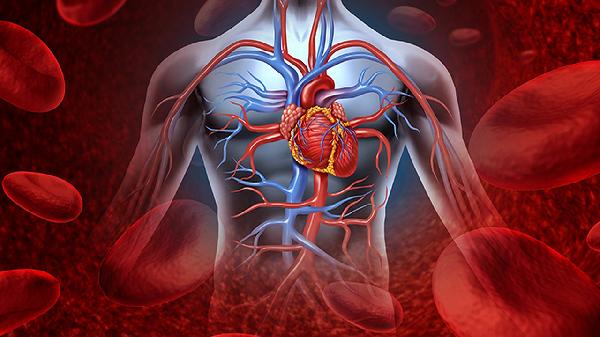

先天性主动脉缩窄可通过介入治疗、外科手术、药物治疗、定期随访、生活方式调整等方式治疗。先天性主动脉缩窄可能与胎儿期主动脉发育异常、遗传因素、母体感染、血管壁结构缺陷、血流动力学异常等原因有关,通常表现为上肢高血压、下肢脉搏减弱、运动耐力下降、心脏杂音、头痛等症状。

介入治疗是先天性主动脉缩窄的常见微创手段,通过球囊扩张或支架植入解除主动脉狭窄。适用于局限性缩窄且无严重并发症的患者,术后需监测血管再狭窄。常用技术包括经皮球囊血管成形术和覆膜支架置入术,需结合影像学评估选择方案。

外科手术适用于复杂型或介入治疗失败的病例,包括缩窄段切除端端吻合术、人工血管置换术等术式。手术可彻底解除解剖狭窄,但需开胸操作,术后可能出现吻合口出血或喉返神经损伤。需根据缩窄位置和合并畸形制定个体化方案。

药物治疗主要用于控制高血压和心力衰竭等并发症,可选用盐酸贝那普利片控制血管紧张素转化酶,酒石酸美托洛尔片调节交感神经活性,硝苯地平控释片扩张外周血管。药物不能根治解剖狭窄,需定期评估心功能调整方案。

患者需终身随访监测血压、心功能和主动脉形态,通过心脏超声、CT血管造影评估治疗部位是否再狭窄。儿童患者需关注生长发育情况,成年患者需筛查动脉粥样硬化等继发改变。随访频率根据病情严重程度调整。

建议低盐饮食控制血压,避免剧烈运动减少主动脉壁压力,戒烟防止血管内皮损伤。合并高血压者需每日监测四肢血压差,出现胸痛或晕厥立即就医。孕期患者需加强产前监护,预防主动脉夹层等危重并发症。

先天性主动脉缩窄患者应建立长期随访计划,术后3-6个月复查心脏超声和CT,日常避免举重等增加胸腔压力活动。儿童患者家长需记录生长发育曲线,监测运动耐量变化。所有患者出现头痛、下肢无力等症状时需警惕主动脉并发症,及时心血管专科就诊评估。