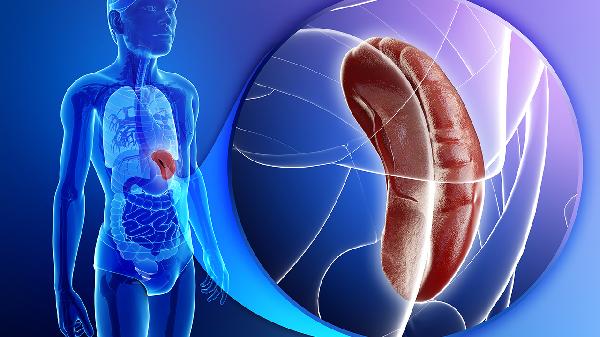

脾脏结节是怎么导致的

前列腺疾病编辑

健康万事通

前列腺疾病编辑

健康万事通

关键词: #脾脏

前列腺疾病编辑

健康万事通

前列腺疾病编辑

健康万事通

关键词: #脾脏

脾脏结节可能由感染、免疫性疾病、血液系统疾病、肿瘤转移或先天性因素等引起,通常表现为左上腹隐痛、乏力或无明显症状。建议及时就医明确病因。

慢性感染如结核杆菌、布鲁氏菌等可能刺激脾脏组织增生形成结节,常伴随低热、盗汗等症状。确诊需结合血清学检查或病理活检,治疗以抗感染为主,如异烟肼片、利福平胶囊等抗结核药物,感染控制后结节可能缩小。

类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等疾病可能引发脾脏免疫复合物沉积,导致肉芽肿性结节。患者多有关节肿痛、皮疹等原发病表现,需使用甲氨蝶呤片、泼尼松片等免疫抑制剂控制基础疾病。

淋巴瘤、白血病等血液肿瘤可浸润脾脏形成多发性结节,往往伴有贫血、淋巴结肿大。需通过骨髓穿刺确诊,治疗包括CHOP化疗方案或靶向药物如利妥昔单抗注射液。

胃癌、肝癌等恶性肿瘤转移至脾脏时可能形成孤立性结节,通常处于癌症晚期。增强CT可显示"牛眼征"特征,需原发癌灶治疗联合脾脏放疗或脾切除术。

脾脏错构瘤、血管瘤等先天性结构异常可表现为良性结节,多数生长缓慢。无症状者定期随访即可,若结节增大压迫周围器官则需行脾动脉栓塞术或腹腔镜脾部分切除术。

发现脾脏结节后应避免剧烈运动以防脾破裂,饮食宜选择易消化的优质蛋白如鱼肉、蒸蛋,限制辛辣刺激食物。每3-6个月复查超声监测结节变化,若出现持续腹痛、体重骤降需立即就诊。伴有基础疾病者需规范治疗原发病,所有用药均须在医生指导下进行。