急性血源性化脓性骨髓炎怎样治疗

骨科编辑

健康领路人

骨科编辑

健康领路人

骨科编辑

健康领路人

骨科编辑

健康领路人

急性血源性化脓性骨髓炎可通过抗生素治疗、手术清创、引流排脓、患肢固定及营养支持等方式治疗。该病主要由金黄色葡萄球菌等细菌感染引起,通常表现为高热、患肢剧痛、局部红肿等症状。

早期足量静脉注射抗生素是治疗核心。常用药物包括注射用头孢呋辛钠、注射用克林霉素磷酸酯、注射用万古霉素等广谱抗生素。需根据细菌培养结果调整用药,疗程通常持续4-6周。治疗期间需监测肝肾功能及药物不良反应。

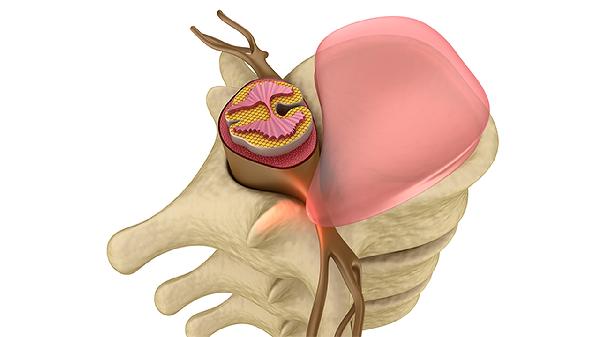

当形成脓肿或死骨时需手术干预。通过钻孔减压或开窗引流清除脓液和坏死组织,术中可取标本进行细菌培养。对于儿童患者需注意保护骨骺,避免影响骨骼发育。术后需持续冲洗引流,保持创面清洁。

对于深部脓肿可采用闭式引流或持续冲洗引流。常用生理盐水或抗生素溶液冲洗,引流管保留至引流液清亮、细菌培养阴性。该方法能有效降低髓腔内压力,减少毒素吸收,缓解全身中毒症状。

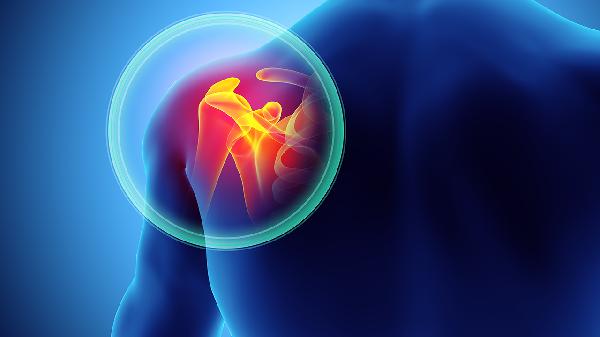

急性期需用石膏托或支具固定患肢于功能位,减轻疼痛并预防病理性骨折。固定期间需定期检查肢体末梢血运,避免压疮。症状缓解后逐步开始被动活动,防止关节僵硬和肌肉萎缩。

高热及感染状态下机体消耗增加,需补充高蛋白、高维生素饮食。严重者可静脉输注人血白蛋白或氨基酸注射液。同时纠正水电解质紊乱,维持每日尿量。贫血患者可适当补充铁剂和维生素B12。

治疗期间需严格卧床休息,抬高患肢促进静脉回流。恢复期逐步进行康复训练,但需避免过早负重。定期复查血常规、C反应蛋白及影像学,观察骨质修复情况。注意个人卫生,预防其他部位感染。若出现持续发热或疼痛加重,应立即复诊调整治疗方案。