幽门螺旋杆菌和胃癌有没有关系

消化内科编辑

医路阳光

消化内科编辑

医路阳光

消化内科编辑

医路阳光

消化内科编辑

医路阳光

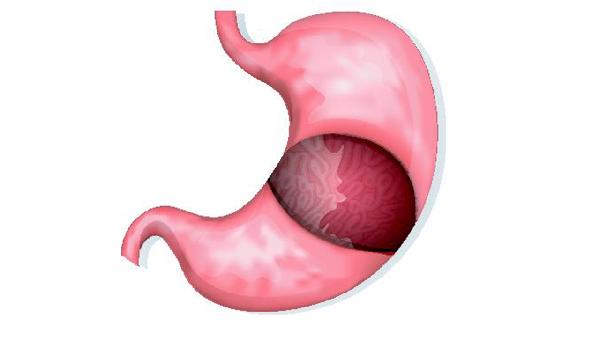

幽门螺旋杆菌感染与胃癌存在明确关联,长期感染可能增加胃癌发病概率。幽门螺旋杆菌是胃癌的一类致癌因素,主要通过慢性胃炎、胃黏膜萎缩等病变逐步发展。

幽门螺旋杆菌感染后,细菌会破坏胃黏膜屏障,引发慢性炎症反应。持续炎症刺激可导致胃黏膜细胞异常增生,部分患者可能出现肠上皮化生。这种病理变化若未及时干预,可能逐步进展为低级别上皮内瘤变,最终少数患者可能发展为胃癌。感染时间越长,胃黏膜病变程度通常越严重。除直接损伤外,幽门螺旋杆菌还会干扰胃酸分泌功能,改变胃内微环境,进一步促进癌变过程。

并非所有感染者都会进展为胃癌,癌变过程受多重因素影响。个体遗传易感性差异显著,部分人群携带特定基因变异时癌变风险更高。日常饮食中高盐、腌制食品摄入过多会协同增加风险,而新鲜蔬菜水果则具有保护作用。吸烟和酗酒习惯会加速黏膜损伤,免疫系统功能低下者更易出现病变进展。胃癌家族史阳性者需特别警惕,这类人群感染后癌变概率可能超过普通人群。

定期胃镜检查是监测病变进展的有效手段,尤其适用于伴有胃溃疡、萎缩性胃炎等高风险人群。根除幽门螺旋杆菌治疗可显著降低癌变风险,常用方案包含质子泵抑制剂联合抗生素。改善生活方式如戒烟限酒、低盐饮食也有助于降低风险。出现持续上腹痛、消瘦等症状时应及时就医,早期发现病变可通过内镜下治疗获得良好预后。