输液性静脉炎的预防方法有哪些

外科编辑

健康解读者

外科编辑

健康解读者

外科编辑

健康解读者

外科编辑

健康解读者

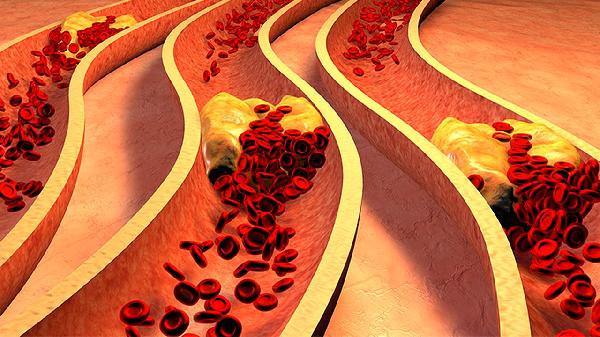

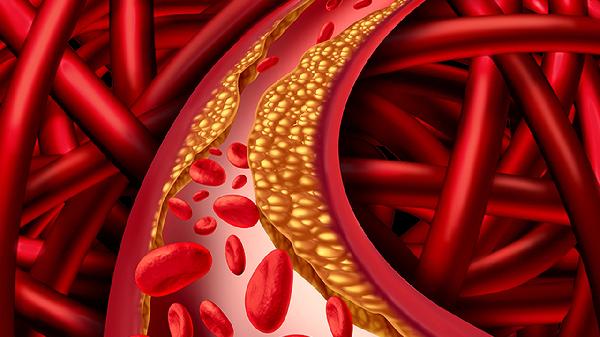

输液性静脉炎可通过规范操作、合理选择输液工具、加强局部护理、药物预防和早期干预等方式预防。该病主要由机械性损伤、化学刺激、感染等因素引起,表现为穿刺部位红肿、疼痛或条索状硬结。

严格执行无菌技术是预防感染性静脉炎的关键。操作前需充分消毒皮肤,避免反复穿刺同一血管。使用留置针时需确认回血通畅,固定后避免导管移位。输液过程中定期观察穿刺点,出现渗血或肿胀需及时处理。

根据药液性质选择适宜导管,刺激性药物宜选用中心静脉导管。外周静脉输液时优先选择较粗直、弹性好的血管,避开关节部位。高渗溶液需稀释后输注,化疗药物建议使用专用输液通路。

输液期间保持穿刺部位清洁干燥,可外用多磺酸粘多糖乳膏改善局部微循环。拔针后压迫止血时间不少于5分钟,24小时内避免沾水。出现红疹时可冷敷,形成硬结后改用50%硫酸镁溶液湿热敷。

输注刺激性药物前可预防性使用地塞米松磷酸钠注射液减轻炎症反应。对于高凝状态患者,遵医嘱皮下注射低分子肝素钙注射液。中药制剂如七叶皂苷钠凝胶可外涂预防血栓性静脉炎。

发现穿刺部位疼痛或皮肤发白应立即减慢滴速,评估是否需要更换输液部位。已出现条索状红肿时可外敷水胶体敷料,配合红外线照射促进吸收。若伴发热或脓性分泌物需留取标本送检,必要时使用注射用头孢呋辛钠抗感染。

预防输液性静脉炎需医护患三方协同。患者应避免自行调节滴速,输液肢体减少活动。护理人员需定期培训穿刺技术,建立药物配伍禁忌表。选择刺激性小的替代药物,控制输液浓度和速度。输液结束后抬高肢体促进回流,出现异常及时报告。合并糖尿病或血管病变者需加强评估,必要时采用静脉输液港等长期通路。