直肠粘膜下结节是怎么引起的

消化内科编辑

医心科普

消化内科编辑

医心科普

关键词: #直肠

消化内科编辑

医心科普

消化内科编辑

医心科普

关键词: #直肠

直肠粘膜下结节可能由遗传因素、慢性炎症刺激、直肠腺瘤、血管畸形、直肠平滑肌瘤等原因引起,通常表现为排便异常、肛门坠胀感等症状。直肠粘膜下结节可通过直肠指检、肠镜检查、病理活检等方式确诊,并根据具体情况选择随访观察、内镜下切除或手术治疗。

部分直肠粘膜下结节与遗传因素有关,家族中有类似病史的人群发病概率可能增加。这类结节通常生长缓慢,早期可能无明显症状,随着体积增大会出现排便习惯改变或肛门不适。建议有家族史的人群定期进行直肠指检或肠镜检查,以便早期发现和处理。

长期存在的直肠炎症如溃疡性结肠炎、克罗恩病等可能导致粘膜下层组织增生形成结节。炎症反复刺激会使局部组织修复异常,形成结节样改变。这类患者常伴有腹泻、粘液血便等炎症性肠病症状。控制原发炎症是预防结节形成的关键,可遵医嘱使用美沙拉嗪肠溶片、柳氮磺吡啶肠溶片等抗炎药物。

直肠腺瘤是常见的良性肿瘤,起源于直肠腺上皮细胞,向粘膜下层生长可形成粘膜下结节。腺瘤性结节可能伴随排便次数增多、里急后重感。较大的腺瘤有恶变风险,可通过肠镜下粘膜切除术治疗,术后需定期复查监测复发情况。

直肠粘膜下血管发育异常或血管扩张可形成血管源性结节,这类结节质地较软,受压时可能缩小。血管畸形结节易引发出血,表现为便血或黑便。确诊需依靠肠镜及血管造影,治疗可选择内镜下硬化剂注射或血管栓塞术。

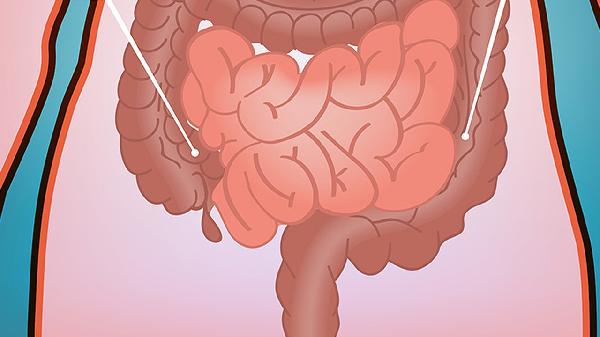

起源于直肠平滑肌组织的良性肿瘤,生长于粘膜下层形成边界清晰的结节。平滑肌瘤生长缓慢,较大时可引起排便困难或肛门坠胀。诊断依靠肠镜活检和超声内镜,治疗以手术切除为主,预后良好但需定期随访排除复发。

发现直肠粘膜下结节后应避免过度紧张,多数为良性病变。日常需保持规律作息和均衡饮食,增加膳食纤维摄入有助于维持正常排便。避免久坐久站,适当进行提肛运动可改善局部血液循环。出现便血、排便习惯明显改变等症状时应及时就医复查,根据医生建议选择观察或进一步治疗。术后患者需遵医嘱定期复查肠镜,监测结节变化情况。