身心疾病的致病因素有哪些方面

神经内科编辑

医心科普

神经内科编辑

医心科普

关键词: #疾病

神经内科编辑

医心科普

神经内科编辑

医心科普

关键词: #疾病

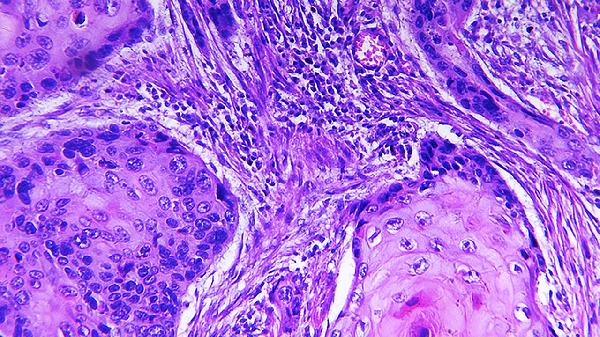

身心疾病的致病因素主要有遗传因素、心理因素、社会环境因素、生理功能紊乱和慢性疾病诱发等。身心疾病是心理和生理相互作用导致的疾病,涉及多系统功能异常。

部分身心疾病具有家族聚集性,如原发性高血压、偏头痛等。这类疾病可能存在基因易感性,当直系亲属患病时,个体发病概率可能增高。建议有家族史者定期监测相关指标,早期发现异常可通过生活方式干预降低发病风险。遗传因素通常与环境因素共同作用才会致病。

长期处于焦虑、抑郁等负面情绪状态可能引发消化性溃疡、肠易激综合征等疾病。心理应激会导致自主神经功能紊乱,影响胃肠蠕动和消化液分泌。认知行为疗法有助于改善情绪状态,必要时可遵医嘱使用帕罗西汀片、氟西汀胶囊等抗抑郁药物辅助治疗。

工作压力大、人际关系紧张等社会因素可能诱发紧张性头痛、失眠等身心疾病。长期处于高压环境会导致皮质醇水平异常,影响免疫和内分泌系统功能。建议通过正念训练、社交支持等方式缓解压力,必要时可短期使用劳拉西泮片帮助改善睡眠质量。

下丘脑-垂体-肾上腺轴功能失调可能导致功能性消化不良、心脏神经官能症等疾病。这类疾病通常伴有心悸、胸闷等躯体症状,但器官检查无器质性病变。调节自主神经功能的谷维素片、改善微循环的银杏叶提取物片可能有助于缓解症状。

糖尿病、甲状腺功能异常等慢性病可能继发焦虑抑郁状态,形成恶性循环。疾病带来的长期不适和治疗压力会影响心理健康,而心理问题又会加重原有疾病。这类患者需要同时治疗原发病和心理问题,如糖尿病患者可遵医嘱使用盐酸舍曲林片改善情绪。

预防身心疾病需要建立健康的生活方式,保持规律作息和适度运动有助于调节自主神经功能。饮食上建议增加富含B族维生素的全谷物和深色蔬菜,限制咖啡因和酒精摄入。当出现持续躯体不适伴情绪问题时,应及时到心理科或心身医学科就诊,避免症状慢性化。日常可通过冥想、呼吸训练等方法缓解压力,培养积极乐观的心态。