心血管粥样硬化

心血管内科编辑

医心科普

心血管内科编辑

医心科普

心血管内科编辑

医心科普

心血管内科编辑

医心科普

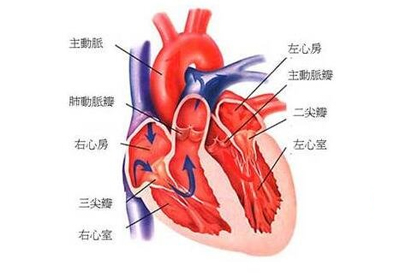

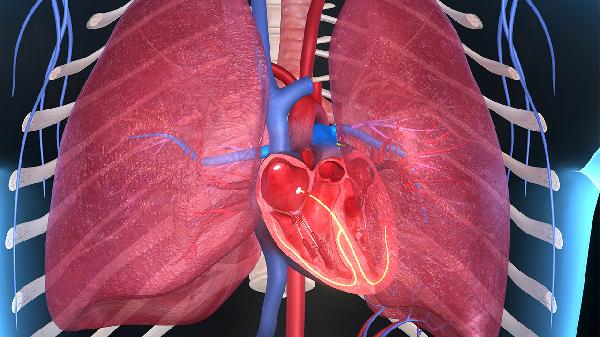

心血管粥样硬化是一种以动脉内膜脂质沉积、纤维组织增生为特征的慢性血管病变,主要累及大中型动脉,可能引发冠心病、脑卒中等严重并发症。其发生与血脂异常、高血压、糖尿病、吸烟、遗传等因素相关,典型表现为胸痛、头晕、间歇性跛行等症状。

低密度脂蛋白胆固醇水平过高时易沉积于血管壁,形成泡沫细胞并激活炎症反应。患者需通过低脂饮食控制胆固醇摄入,减少动物内脏、油炸食品,增加深海鱼类摄入。医生可能开具阿托伐他汀钙片、瑞舒伐他汀钙片等调节血脂药物,合并高甘油三酯血症时可联用非诺贝特胶囊。

长期高血压产生的机械应力会破坏血管内皮完整性,烟草中的尼古丁则直接抑制内皮修复功能。这类患者需严格监测血压,每日钠盐摄入不超过5克,戒烟后血管内皮功能可逐渐恢复。临床常用苯磺酸氨氯地平片、缬沙坦胶囊等保护血管内皮药物。

C反应蛋白升高等炎症标志物持续阳性者,动脉斑块稳定性显著降低。建议控制体重指数在24以下,规律进行有氧运动。抗炎治疗可选用小剂量阿司匹林肠溶片,急性期可能需注射用依那西普等生物制剂。

糖尿病患者的糖基化终产物加速动脉钙化进程,需将糖化血红蛋白控制在7%以下。饮食上选择低升糖指数食材如燕麦、荞麦,配合盐酸二甲双胍缓释片、达格列净片等降糖药物。定期进行眼底和尿微量白蛋白筛查。

载脂蛋白E基因突变等遗传缺陷可导致早发性动脉硬化。此类患者应从青年期开始强化血脂监测,避免肥胖。家族性高胆固醇血症患者可能需要PCSK9抑制剂如阿利西尤单抗注射液进行干预。

心血管粥样硬化患者应保持每周150分钟中等强度运动如快走、游泳,饮食采用地中海模式增加不饱和脂肪酸摄入。每3-6个月复查血脂、颈动脉超声等指标,出现持续性胸痛、视力模糊等预警症状时须立即就医。夜间睡眠保持7-8小时有助于血管修复,冬季注意保暖防止血管痉挛。