儿童腹部打嗝式抽搐怎么回事

儿科编辑

医言小筑

儿科编辑

医言小筑

儿科编辑

医言小筑

儿科编辑

医言小筑

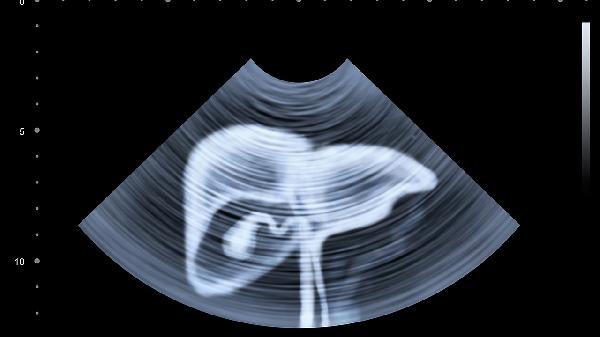

儿童腹部打嗝式抽搐可能与膈肌痉挛、胃肠功能紊乱、低钙血症、癫痫发作、腹型癫痫等因素有关,可通过调整饮食、热敷腹部、补充电解质、抗癫痫药物等方式干预。

儿童膈神经受寒冷刺激或进食过快时,可能引发膈肌不自主收缩,表现为突发性腹部抽动伴短促呃逆。建议家长用温毛巾敷于患儿上腹部,同时引导缓慢深呼吸。若持续超过24小时,需排除神经系统病变。

饮食不当导致的胃肠胀气可刺激膈肌,出现节律性腹部抽搐。常伴随腹胀、肠鸣音亢进。可遵医嘱使用双歧杆菌三联活菌散调节菌群,或口服枯草杆菌二联活菌颗粒改善消化功能。日常需避免碳酸饮料和豆类等产气食物。

血钙水平降低时神经肌肉兴奋性增高,可能引起腹部肌肉阵挛。多伴有手足搐搦、面色发青。需检测血清钙浓度,确诊后可静脉注射葡萄糖酸钙注射液,或长期口服碳酸钙D3颗粒。建议增加奶制品和深绿色蔬菜摄入。

部分性癫痫发作可能仅表现为腹部节律性抽动,脑电图可见异常放电。需使用丙戊酸钠口服溶液控制发作,或左乙拉西坦片进行长期治疗。家长应记录发作时长和诱因,就诊时提供视频资料辅助诊断。

这是一种特殊类型癫痫,以反复腹痛和腹部肌肉抽搐为主要表现,常被误诊为胃肠疾病。确诊需结合视频脑电图,治疗可选用奥卡西平片或托吡酯片。发作期间家长需防止患儿咬伤舌头,保持侧卧位。

日常需保持饮食规律,避免过饥过饱,注意腹部保暖。发作时家长应保持镇定,记录抽搐持续时间、伴随症状及诱发因素。若每周发作超过3次,或出现意识丧失、面色紫绀等严重表现,须立即到儿科或神经内科就诊。定期复查血电解质和脑电图,排除潜在器质性疾病。