脚底骨膜炎是怎么引起的

骨科编辑

医语暖心

骨科编辑

医语暖心

骨科编辑

医语暖心

骨科编辑

医语暖心

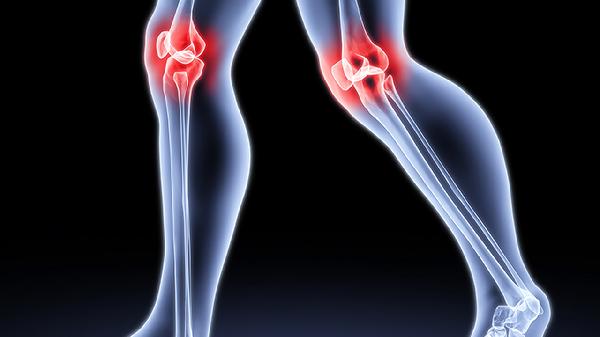

脚底骨膜炎通常由过度运动、足部结构异常、外伤、慢性劳损、感染等因素引起。脚底骨膜炎主要表现为足底疼痛、肿胀、活动受限等症状,可通过休息、药物治疗、物理治疗等方式缓解。

长时间或高强度的运动可能导致足底筋膜和骨膜反复受到牵拉和摩擦,引发炎症反应。常见于跑步、跳跃等运动爱好者。症状表现为足底刺痛或灼热感,运动后加重。治疗以休息为主,可配合冰敷缓解疼痛,必要时使用非甾体抗炎药如布洛芬片、双氯芬酸钠缓释片等。

扁平足、高弓足等足部结构异常可能改变足底受力分布,增加骨膜压力。长期异常应力刺激可诱发慢性炎症,伴随足弓塌陷或足跟外翻。建议使用矫形鞋垫分散压力,严重者需进行足部肌肉锻炼或手术矫正。

足部直接撞击、扭伤等急性损伤可能造成骨膜撕裂或微骨折,引发局部出血和炎症。症状包括突发剧痛、淤血和触痛明显。急性期需制动并抬高患肢,48小时内冰敷,后期可进行超声波等物理治疗促进修复。

长期站立、行走或穿不合脚鞋子可能导致足底软组织反复微小损伤,形成累积性炎症。疼痛呈持续性钝痛,晨起或久坐后起步时明显。建议更换缓冲性能好的鞋子,进行足底筋膜拉伸训练,疼痛持续可局部注射糖皮质激素如复方倍他米松注射液。

细菌通过足部伤口或血行播散可能引起感染性骨膜炎,多出现红肿热痛等典型炎症表现,可能伴随发热。需进行血常规和影像学检查,确诊后使用抗生素如头孢克洛胶囊、阿莫西林克拉维酸钾片进行抗感染治疗,严重者需手术清创。

预防脚底骨膜炎需避免突然增加运动量,选择透气缓震的运动鞋,每日进行足底筋膜放松。出现持续疼痛应减少负重活动,疼痛超过两周或伴随明显肿胀时需及时就医。糖尿病患者需特别注意足部检查,预防感染性骨膜炎的发生。