腹部血栓是怎么形成的

心血管内科编辑

科普小医森

心血管内科编辑

科普小医森

心血管内科编辑

科普小医森

心血管内科编辑

科普小医森

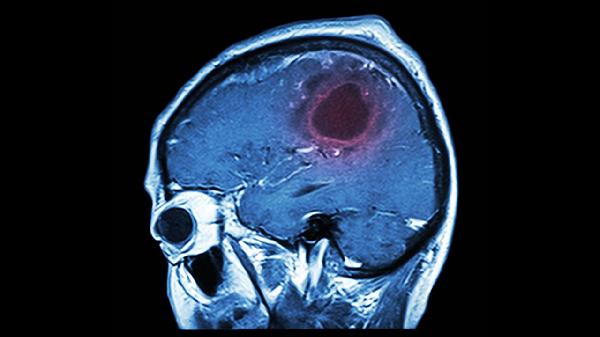

腹部血栓通常由血管内皮损伤、血流缓慢、血液高凝状态等因素引起,可能表现为腹痛、腹胀、恶心呕吐等不适。腹部血栓形成与遗传因素、长期卧床、腹部手术、恶性肿瘤、口服避孕药等原因有关,可通过抗凝治疗、溶栓治疗、手术取栓等方式干预。

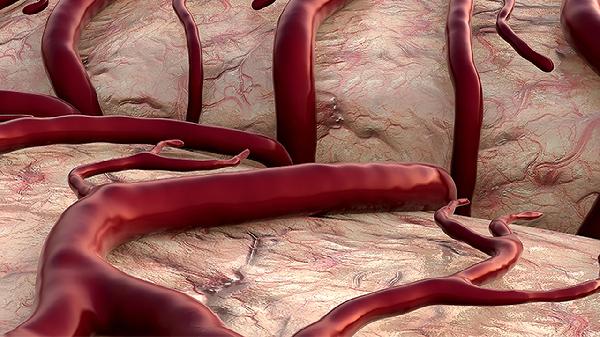

腹部血管受到外伤、手术操作或炎症刺激时,血管内皮细胞完整性遭到破坏,暴露出内皮下胶原纤维,激活血小板聚集和凝血系统,形成以血小板为核心的白色血栓。常见于腹部手术后、腹部外伤、血管炎等情况。患者可能出现局部压痛、皮肤温度改变等症状。临床常用低分子肝素钙注射液、华法林钠片、阿司匹林肠溶片等药物进行抗凝治疗。

长期卧床、心力衰竭、腹腔肿瘤压迫等情况会导致腹部静脉血流速度减慢,使凝血因子局部浓度增高,容易形成红色血栓。常见于重症患者、妊娠晚期妇女、肥胖人群。这类患者往往伴有下肢水肿、腹壁静脉曲张等表现。治疗上除使用利伐沙班片、达比加群酯胶囊等抗凝药物外,还需通过抬高下肢、穿戴弹力袜等方式促进血液回流。

某些遗传性凝血因子异常、恶性肿瘤、口服避孕药等情况会使血液处于易凝状态。抗凝血酶缺乏症、蛋白C缺乏症等遗传性疾病患者腹部血栓发生概率增高。恶性肿瘤细胞释放促凝物质激活凝血系统,形成迁移性血栓。患者可能有家族血栓病史或肿瘤消耗症状。除使用那屈肝素钙注射液等药物外,需针对原发病进行治疗。

腹部大型手术特别是涉及血管操作时,手术创伤会激活凝血系统,术后卧床制动进一步增加血栓风险。常见于肝移植、胰十二指肠切除等复杂手术后。患者术后可能出现不明原因发热、肠梗阻等症状。预防性使用依诺肝素钠注射液、间歇充气加压装置可有效降低血栓发生率。

含雌激素的避孕药会改变凝血因子水平,增加静脉血栓形成风险,尤其是有血栓家族史的女性更易发生肠系膜静脉等腹部静脉血栓。患者可能有服药史伴突发腹痛、血便等表现。需立即停用避孕药,并使用磺达肝癸钠注射液等药物进行抗凝治疗。

预防腹部血栓需保持适度运动,避免久坐久卧,术后患者应尽早下床活动。高危人群可考虑穿着医用弹力袜,长途旅行时定期活动下肢。饮食上多摄入富含欧米伽3脂肪酸的深海鱼类,适量补充维生素E等抗氧化物质。出现持续腹痛、腹胀等不适症状应及时就医,避免擅自服用抗凝药物。定期体检可早期发现血液高凝状态,有血栓家族史者应告知医生相关情况。