心脏动脉粥样硬化是怎么形成的原因

心血管内科编辑

医普观察员

心血管内科编辑

医普观察员

心血管内科编辑

医普观察员

心血管内科编辑

医普观察员

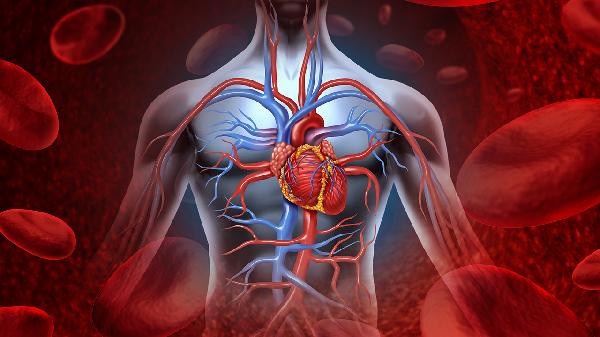

心脏动脉粥样硬化的形成可能由遗传因素、高脂饮食、高血压、糖尿病、吸烟等原因引起,可通过调整生活方式、药物治疗、手术治疗等方式干预。

家族中存在早发心血管疾病史的人群更易发生动脉粥样硬化,可能与载脂蛋白E基因多态性、低密度脂蛋白受体基因突变等有关。此类人群通常表现为低密度脂蛋白胆固醇水平升高或脂蛋白代谢异常。建议定期监测血脂指标,必要时遵医嘱使用阿托伐他汀钙片、瑞舒伐他汀钙片等药物调节血脂。

长期摄入动物内脏、油炸食品等高胆固醇食物会导致血液中低密度脂蛋白胆固醇沉积在血管内皮,形成脂质条纹。该过程常伴随体重增加和腰围增粗。日常需减少饱和脂肪酸摄入,增加深海鱼类、坚果等富含不饱和脂肪酸的食物,必要时可联合非诺贝特胶囊进行降脂治疗。

持续高血压状态会损伤血管内皮细胞功能,加速脂质渗透和炎症反应。患者可能出现头晕、颈项强直等症状。控制血压需限制钠盐摄入,遵医嘱服用苯磺酸氨氯地平片或缬沙坦胶囊,同时监测24小时动态血压变化。

胰岛素抵抗状态下,糖基化终末产物会促进血管壁氧化应激反应,导致斑块不稳定。典型表现为糖化血红蛋白升高和餐后血糖波动。除使用盐酸二甲双胍片控制血糖外,还需配合有氧运动改善胰岛素敏感性。

烟草中的尼古丁会直接损伤血管内皮,一氧化碳则降低血液携氧能力,双重作用加速动脉硬化进程。常见体征包括手指尼古丁染色和慢性咳嗽。戒烟干预应包括尼古丁贴片替代治疗和心理行为辅导,必要时可联合酒石酸伐尼克兰片辅助戒烟。

预防动脉粥样硬化需建立健康生活习惯,每日保证30分钟快走或游泳等有氧运动,饮食采用地中海模式(多蔬果、全谷物、橄榄油),控制体重指数在18.5-23.9之间。已确诊患者应每3-6个月复查颈动脉超声和冠脉CT,避免突然剧烈运动诱发急性心血管事件。出现胸闷、持续胸痛等症状时须立即就医。