细菌痢疾的症状及治疗方法

消化内科编辑

医颗葡萄

消化内科编辑

医颗葡萄

消化内科编辑

医颗葡萄

消化内科编辑

医颗葡萄

细菌痢疾的症状主要有腹痛、腹泻、里急后重、黏液脓血便等,可通过抗生素治疗、补液支持、饮食调整等方式治疗。细菌痢疾通常由志贺菌感染引起,属于肠道传染病,需及时就医隔离。

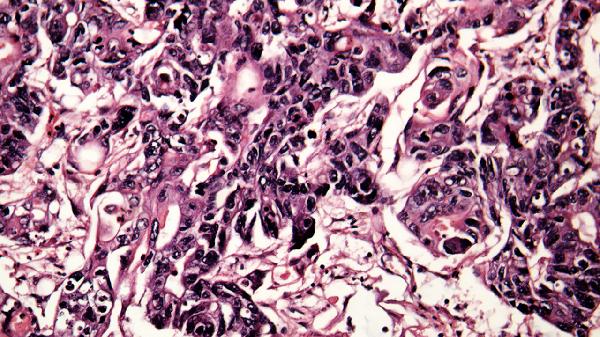

腹痛多位于下腹部或脐周,呈阵发性绞痛,排便后可能暂时缓解。可能与志贺菌侵袭肠黏膜导致炎症反应有关,严重时可伴随肠鸣音亢进。治疗需遵医嘱使用诺氟沙星胶囊、左氧氟沙星片等抗生素,同时避免进食刺激性食物。

腹泻每日可达10-30次,初期为水样便,后期转为黏液脓血便。志贺菌产生的毒素会破坏肠上皮细胞功能,导致分泌性腹泻。可口服补液盐预防脱水,重症需静脉补液,禁用止泻药以免毒素滞留。

表现为频繁便意但排便量少,伴肛门坠胀感。因直肠黏膜受炎症刺激引起排便反射异常。治疗除抗生素外,可用温水坐浴缓解症状,同时保持肛门清洁。

约半数患者出现38-39℃发热,与细菌内毒素入血有关。儿童可能出现高热惊厥。可物理降温配合布洛芬混悬液等退热药,但需警惕脱水加重。

重症者可出现畏寒、头痛、乏力等,严重时导致感染性休克。与志贺菌释放志贺毒素有关,需住院监护并使用头孢曲松钠注射剂等静脉抗生素。

患者应严格隔离至症状消失后48小时,餐具煮沸消毒。恢复期选择低渣流食如米汤、藕粉,逐步过渡到低纤维软食。注意手卫生,接触患者排泄物后需用含氯消毒剂洗手。儿童及老年人出现持续高热、意识改变等需立即急诊处理。