冠状动脉粥样硬化病理学改变是什么

心血管内科编辑

医点就懂

心血管内科编辑

医点就懂

心血管内科编辑

医点就懂

心血管内科编辑

医点就懂

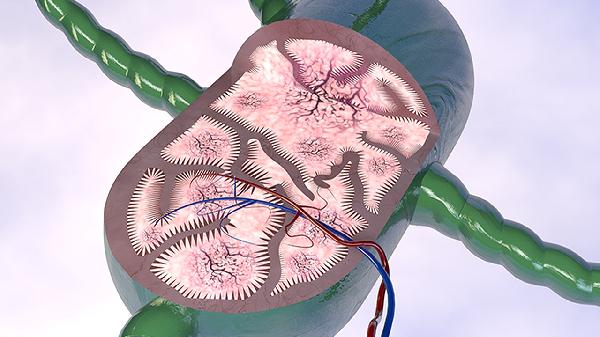

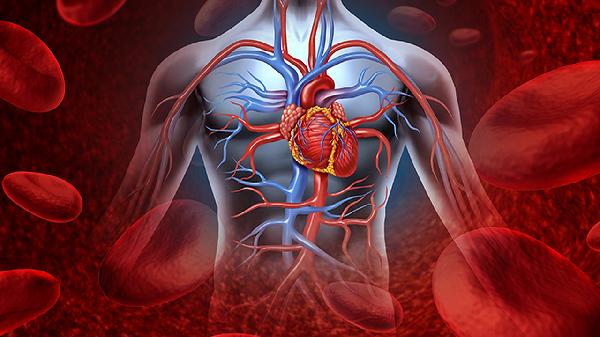

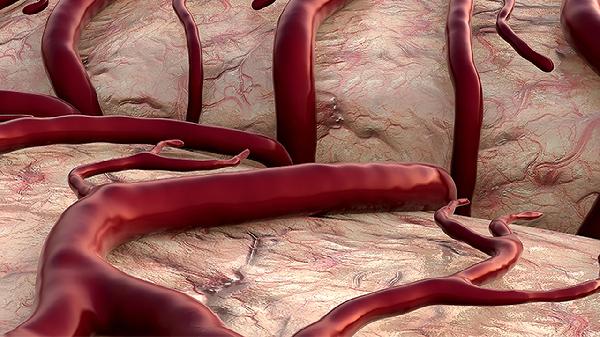

冠状动脉粥样硬化的病理学改变主要包括脂质沉积、纤维斑块形成、粥样斑块破裂及继发血栓形成等阶段。该病变主要由血管内皮损伤、脂质浸润、炎症反应等因素共同导致,典型表现为冠状动脉管腔狭窄或闭塞,进而引发心肌缺血或梗死。

早期病理改变为血管内膜下脂质沉积,形成黄色脂质条纹。低密度脂蛋白胆固醇透过受损内皮进入内膜,被巨噬细胞吞噬后转化为泡沫细胞,堆积形成脂质核心。此阶段血管功能已出现异常,但尚未引起明显管腔狭窄。

平滑肌细胞迁移至内膜并增殖,合成大量胶原纤维覆盖脂质核心,形成纤维帽结构。斑块内可见胆固醇结晶、钙盐沉积及慢性炎症细胞浸润。血管中膜因缺氧发生萎缩,斑块向管腔突出导致血流受限。

纤维帽变薄、坏死核心扩大是特征性改变。斑块内新生血管破裂引发出血,巨噬细胞分泌基质金属蛋白酶降解胶原纤维。此类斑块易发生糜烂或破裂,暴露的脂质核心可激活血小板聚集。

斑块破裂后胶原纤维暴露,血小板黏附并释放血栓素A2,形成白色血栓。若斑块内组织因子释放,则激活凝血瀑布反应产生红色血栓,可能完全阻塞血管引发急性冠脉综合征。

晚期病变出现广泛钙盐沉积,血管壁僵硬失去弹性。代偿性重构表现为外弹力膜向外扩张,但严重钙化斑块仍可导致管腔进行性狭窄,甚至发生冠状动脉完全闭塞。

冠状动脉粥样硬化的日常管理需控制血压、血糖和血脂水平,避免吸烟等危险因素。饮食应减少饱和脂肪酸摄入,增加全谷物和蔬菜水果比例。规律进行有氧运动有助于改善血管内皮功能,但已确诊患者运动前需经专业评估。定期监测心电图和冠状动脉CT等检查可评估病变进展。