癌症发烧意味着什么

内科编辑

医普小新

内科编辑

医普小新

内科编辑

医普小新

内科编辑

医普小新

癌症患者出现发烧可能由感染、肿瘤热或药物反应等原因引起,需结合具体病因采取针对性处理。癌症发热通常表现为体温波动、伴随乏力或寒战等症状,可能与白细胞减少、肿瘤坏死或免疫治疗副作用等因素有关。

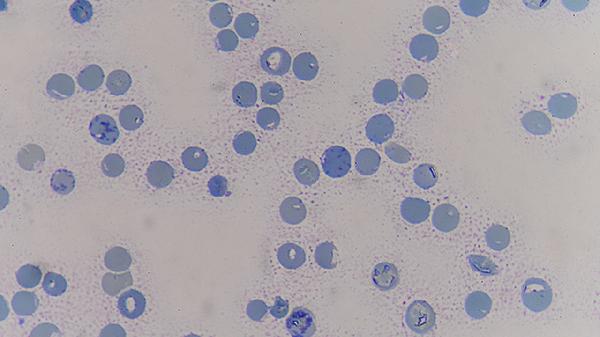

癌症患者因放化疗导致中性粒细胞减少时,易发生细菌或病毒感染。常见感染灶包括肺部、泌尿系统或中心静脉导管相关感染,可表现为高热伴寒战。需通过血培养、降钙素原检测明确病原体,医生可能根据药敏结果选用注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠、盐酸莫西沙星氯化钠注射液等抗菌药物,同时需监测血常规变化。

肿瘤组织坏死释放致热原或肿瘤细胞分泌白细胞介素等细胞因子可引起非感染性发热,体温多在37.5-38.5℃之间波动,使用抗生素无效。常见于淋巴瘤、白血病或实体瘤转移患者,可能伴随盗汗、体重下降。医生可能建议使用布洛芬混悬液或对乙酰氨基酚片控制症状,同时需加强原发肿瘤治疗。

化疗药物如博来霉素、吉西他滨或免疫检查点抑制剂可能诱发药物热,通常出现在用药后1-2周,可伴随皮疹或关节痛。需通过停药试验确认,必要时医生会换用注射用紫杉醇脂质体等替代方案,发热严重时可能短期使用地塞米松磷酸钠注射液。

肿瘤患者血液高凝状态可能导致下肢深静脉血栓形成,引发吸收热并伴随患肢肿胀疼痛。可通过D-二聚体检测和血管超声确诊,医生可能采用低分子肝素钙注射液抗凝,必要时放置下腔静脉滤器。

脑转移瘤或肿瘤压迫下丘脑体温调节中枢可引起持续性高热,体温常超过39℃且对退热药反应差。需通过头颅MRI明确病灶,医生可能采用甘露醇注射液降低颅内压,配合物理降温措施。

癌症发热期间应每日监测体温4次,记录热型变化。保持每日2000毫升以上饮水量,选择高蛋白流质饮食如乳清蛋白粉冲剂。避免酒精擦浴以防皮肤吸收中毒,建议使用温水擦浴物理降温。若体温超过38.5℃持续24小时或出现意识改变,须立即就医进行血培养、胸部CT等检查。治疗期间需定期复查肝肾功能,注意观察口腔黏膜有无真菌感染迹象。