消化道出血的治疗

消化内科编辑

医学科普人

消化内科编辑

医学科普人

消化内科编辑

医学科普人

消化内科编辑

医学科普人

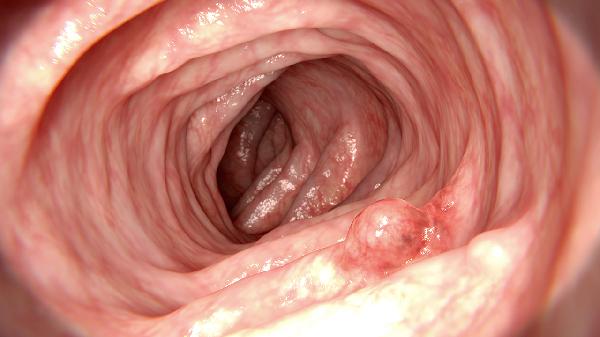

消化道出血可通过药物治疗、内镜治疗、介入治疗、输血支持和手术治疗等方式治疗。消化道出血通常由消化性溃疡、食管胃底静脉曲张破裂、急性胃黏膜病变、消化道肿瘤、血管畸形等原因引起。

质子泵抑制剂如奥美拉唑肠溶胶囊、泮托拉唑钠肠溶片可抑制胃酸分泌,促进溃疡愈合。生长抑素类似物如醋酸奥曲肽注射液能减少内脏血流,适用于食管胃底静脉曲张出血。止血药物如蛇毒血凝酶注射液、氨甲环酸氯化钠注射液可辅助控制出血。对于幽门螺杆菌感染引起的溃疡,需联合阿莫西林胶囊、克拉霉素片等抗生素根治。

胃镜下可采用钛夹止血、注射肾上腺素盐水、电凝止血等方法直接处理出血灶。食管静脉曲张出血可行内镜下套扎术或硬化剂注射。内镜治疗具有创伤小、恢复快的优势,但对活动性大出血或视野不清者效果有限。术后需禁食6-8小时并监测生命体征。

血管造影栓塞术适用于内镜治疗失败的上消化道出血或小肠出血。通过导管选择性栓塞出血动脉分支达到止血目的。对于门静脉高压所致出血,可行经颈静脉肝内门体分流术降低门脉压力。介入治疗需评估肝肾功能及凝血功能,术后注意穿刺点压迫止血。

血红蛋白低于70g/L或出现休克表现时需输注红细胞悬液维持组织氧供。大量出血者应按1:1比例输注新鲜冰冻血浆补充凝血因子。血小板减少者需输注血小板浓缩液。输血过程中需密切监测有无发热、过敏等输血反应,避免循环超负荷。

保守治疗无效的持续性出血、穿孔或疑似恶性肿瘤时需外科手术。常见术式包括胃大部切除术、贲门周围血管离断术、肠段切除术等。术前需纠正休克和凝血功能障碍,术后需胃肠减压、营养支持并预防感染。高龄或合并多器官功能不全者手术风险显著增高。

消化道出血患者急性期应绝对卧床休息,禁食至出血停止后24-48小时,逐步过渡到流质、半流质饮食。恢复期避免粗糙、辛辣、过热食物,戒烟酒,规律服用抑酸药物。肝硬化患者需限制蛋白质摄入,定期复查胃镜。长期服用非甾体抗炎药者应联合胃黏膜保护剂。出现呕血、黑便等症状时需立即就医,避免自行服用止血药物延误治疗。