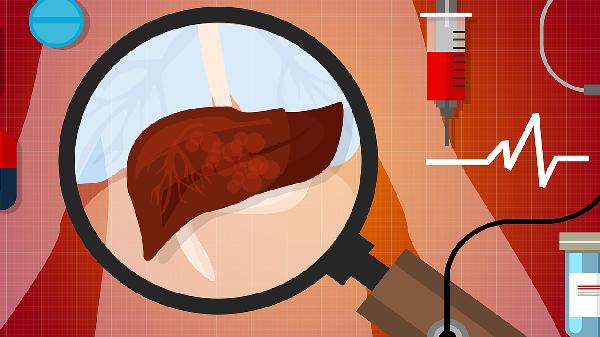

戊型肝炎的感染途径及诊断

肝胆疾病编辑

医语暖心

肝胆疾病编辑

医语暖心

肝胆疾病编辑

医语暖心

肝胆疾病编辑

医语暖心

戊型肝炎主要通过粪-口途径传播,诊断需结合临床表现和实验室检查。戊型肝炎病毒主要通过污染的水源或食物传播,也可能通过密切接触传播。诊断方法主要有血清学检测、核酸检测、肝功能检查等。

戊型肝炎病毒主要通过被污染的水源或食物进入人体,常见于卫生条件较差的地区。食用未煮熟的贝类或生食受污染的蔬果是高风险行为。病毒在感染者粪便中大量存在,可通过污染水源或食物链传播。改善饮用水安全和加强食品卫生是预防关键。

饮用被病毒污染的水是重要传播途径,洪水或自然灾害后易暴发疫情。病毒在环境中抵抗力较强,常规氯化消毒可能无法完全灭活。建议煮沸饮用水,避免直接饮用未经处理的地表水。疫区居民应特别注意水源安全。

食用未充分加热的猪肉、野味或海鲜可能传播病毒,特别是猪肝等内脏携带病毒概率较高。食品加工环节交叉污染也是传播隐患。建议彻底加热食物至中心温度超过70度,处理生熟食分开。餐饮从业人员需严格手部卫生。

与感染者密切生活接触可能传播病毒,家庭和医疗机构内需注意防护。孕妇感染后病毒载量较高,垂直传播风险显著增加。接触患者排泄物后未彻底洗手是常见传播方式。建议高危人群接种疫苗,接触者做好个人防护。

病毒血症期献血可能导致输血传播,但概率相对较低。我国已对献血者开展戊肝筛查,大幅降低输血感染风险。免疫功能低下者输血前可考虑额外检测。器官移植供体也需排除戊肝病毒感染。

预防戊型肝炎需注意饮食卫生,避免生食高风险食物,饮用煮沸水,饭前便后洗手。出现乏力、黄疸等症状应及时就医检查肝功能。孕妇、慢性肝病患者等高风险人群可考虑接种戊肝疫苗。确诊患者应隔离治疗,排泄物需严格消毒处理。医疗机构对疑似病例应尽早开展血清学检测,避免漏诊误诊。