直肠疾病是怎么引起的

肛肠科编辑

医路阳光

肛肠科编辑

医路阳光

肛肠科编辑

医路阳光

肛肠科编辑

医路阳光

直肠疾病可能由不良饮食习惯、长期便秘、肠道感染、遗传因素、肛周疾病等原因引起,可通过调整饮食、药物治疗、手术治疗等方式干预。直肠疾病通常表现为便血、肛门疼痛、排便习惯改变等症状,需结合具体类型采取针对性措施。

长期高脂低纤维饮食会减缓肠道蠕动,增加直肠黏膜机械性损伤概率。过量摄入辛辣刺激食物可能诱发直肠黏膜充血水肿。这类生理性因素可通过增加蔬菜水果摄入、控制红肉比例、每日饮水超过1500毫升等饮食调整改善症状。

粪便长时间滞留直肠会导致肠腔压力升高,可能引发直肠前突或痔疮。用力排便时直肠静脉丛持续充血,容易形成静脉曲张性病变。建议建立定时排便习惯,必要时使用开塞露或遵医嘱服用乳果糖口服溶液缓解症状。

志贺菌或阿米巴原虫感染可能引发直肠炎,表现为黏液脓血便伴里急后重。结核分枝杆菌感染可导致直肠结核性溃疡。这类病理性感染需进行粪便病原体检测,确诊后可遵医嘱使用柳氮磺吡啶肠溶片或诺氟沙星胶囊进行抗感染治疗。

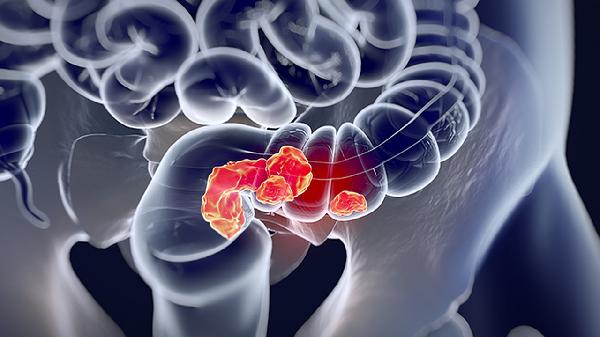

家族性腺瘤性息肉病等遗传性疾病会使直肠息肉癌变风险显著增加。炎症性肠病具有家族聚集特征,可能累及直肠黏膜。建议有相关家族史者定期进行肠镜检查,发现癌前病变可考虑内镜下黏膜切除术干预。

肛瘘长期不愈可能形成直肠肛管瘘,痔疮反复脱垂可导致直肠黏膜松弛。这类继发性病变可能需要进行痔上黏膜环切术或瘘管切开术,术后需保持肛门清洁并使用复方角菜酸酯栓促进创面愈合。

预防直肠疾病需保持每日膳食纤维摄入超过25克,避免久坐超过2小时,便后建议使用温水清洗肛门。出现持续便血或排便形状改变应及时进行肠镜检查,确诊为溃疡性直肠炎等慢性疾病患者需长期随访监测。体育锻炼如提肛运动有助于改善直肠周围血液循环,但急性发作期应避免剧烈运动。