中医如何治疗血吸虫病

眼科编辑

医点就懂

眼科编辑

医点就懂

关键词: #中医

眼科编辑

医点就懂

眼科编辑

医点就懂

关键词: #中医

中医治疗血吸虫病主要通过辨证施治结合驱虫解毒,常用方法包括中药内服、外治疗法及饮食调理。血吸虫病是由血吸虫寄生引起的寄生虫病,中医归为"蛊毒""水毒"范畴,治疗需针对虫积、湿热、脾虚等证型干预。

常用驱虫方剂如南瓜子槟榔合剂,含南瓜子粉与槟榔煎剂联用破坏虫体。湿热型选用茵陈蒿汤加减,含茵陈、栀子等利湿退黄;脾虚水停型用五苓散合参苓白术散,含茯苓、白术等健脾利水。急性期可用青蒿素类衍生物辅助杀虫,需在医师指导下规范用药。

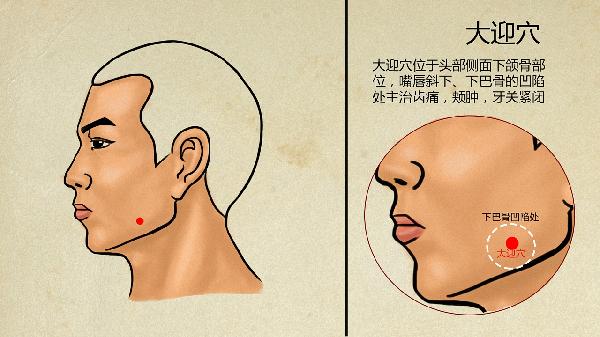

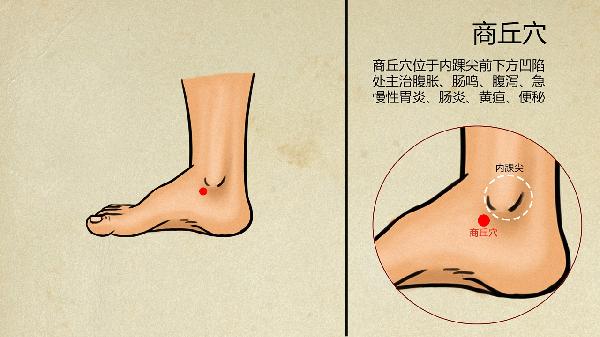

针对肝脾肿大采用化瘀散结外敷,如芒硝大蒜膏贴敷肝区。腹水明显时可用甘遂末调敷神阙穴逐水。针灸选取肝俞、脾俞等穴位疏通经络,配合艾灸关元、足三里等增强体质。皮肤接触疫水后可用苦参、地肤子煎汤外洗预防感染。

湿热证宜食赤小豆、冬瓜等利湿食材,忌肥甘厚味;脾虚证需山药、莲子等健脾,禁生冷。所有患者均应避免淡水鱼虾等可能含尾蚴的食物。治疗期间宜补充优质蛋白如豆浆、鱼肉,促进肝细胞修复。

虫积证以杀虫为主,选用雷丸、使君子等;湿热瘀阻证需茵陈、垂盆草等清热利湿;晚期肝硬化证用鳖甲、丹参等软坚散结。各证型均需配伍黄芪、党参等扶正药物,减轻驱虫药毒性。

疫区接触疫水前可预服青蒿琥酯片,劳作后及时用酒精擦拭皮肤。康复期避免劳累,定期复查肝功能。治疗期间出现高热、便血等急症应及时结合西医治疗。

中医治疗需坚持3-6个月疗程,急性期应配合吡喹酮等西药协同杀虫。日常避免接触疫水,饮用开水,食用彻底煮熟的淡水产品。恢复期可练习八段锦等养生功法调节气血,定期复查超声与粪便虫卵检测。出现肝区疼痛、消瘦等症状需及时复诊。