血小板偏低可能由药物副作用、病毒感染、自身免疫性疾病、骨髓造血功能障碍等原因引起,需结合具体病因采取干预措施。

部分抗生素、抗凝药物可能抑制血小板生成,表现为皮肤瘀斑或牙龈出血,需在医生指导下调整用药方案,可选用重组人血小板生成素、氨肽素等药物辅助治疗。

EB病毒、登革热等感染可导致血小板破坏加速,常伴随发热症状,需进行抗病毒治疗,临床常用利巴韦林、干扰素等药物配合维生素C改善症状。

系统性红斑狼疮等疾病会产生抗血小板因子,可能引发黏膜出血,需采用糖皮质激素治疗,常用泼尼松联合免疫抑制剂如环孢素进行干预。

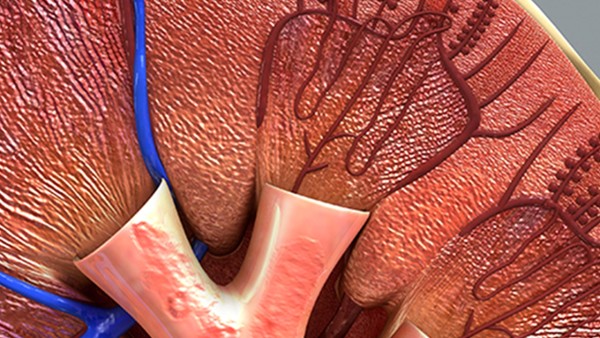

再生障碍性贫血等骨髓病变会直接影响血小板生成,需进行骨髓穿刺确诊,严重时需输注血小板悬液或考虑造血干细胞移植。

日常需避免剧烈运动防止出血,定期监测血小板计数,饮食可适量增加红枣、花生衣等富含铁元素的食物。