57455次播放 时长03:46

54468次播放 时长03:37

57236次播放 时长01:48

55710次播放 时长01:54

63539次播放 时长01:41

52604次播放 时长02:35

48184次播放 时长02:13

57847次播放 时长02:17

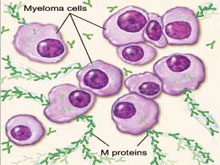

Q: 多发性骨髓瘤会心梗吗?

A: 多发性骨髓瘤患者可能出现心梗,但概率较低。心梗风险主要与高钙血症、淀粉样变性、...

A: IgE型多发性骨髓瘤的典型症状包括骨痛、贫血、肾功能损害及反复感染,症状发展可...

A: 多发性骨髓瘤晚期患者营养饮食需高蛋白、易消化、富含维生素及矿物质,可选择鱼肉、...

A: 多发性骨髓瘤无法手术时可通过化疗、靶向治疗、免疫调节治疗、放射治疗等方式控制病...