生吃西红柿,血糖会有什么变化吗?有利于降血糖吗?要早点搞清楚

医普观察员

发布时间:2025-08-31 05:30

801次浏览

医普观察员

发布时间:2025-08-31 05:30

801次浏览

生吃西红柿时,很多人会担心它甜甜的口感会不会让血糖“坐过山车”。其实这个红彤彤的果蔬藏着不少控糖小秘密,咱们今天就掰开揉碎说清楚。

一、西红柿的升糖实力大起底

1、血糖生成指数(GI)仅15

这个数值比大多数水果都低,意味着它不会引起血糖剧烈波动。即便是糖尿病患者,适量食用也很安全。

2、每100克仅含3.5克糖

普通大小的西红柿约200克,含糖量相当于半块方糖。相比苹果、香蕉等水果,它的糖负荷几乎可以忽略不计。

二、西红柿里的控糖“特种兵”

1、铬元素助攻胰岛素

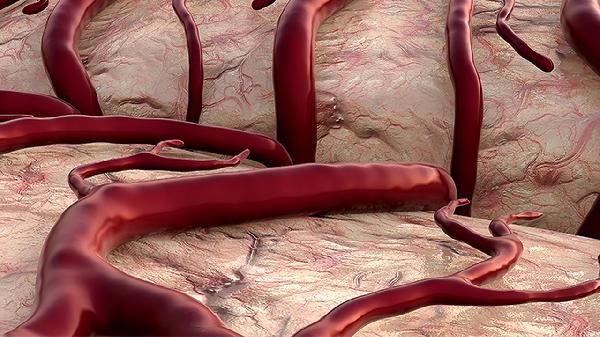

西红柿富含的矿物质铬,能增强胰岛素敏感性。就像给细胞装上了“糖分接收器”,帮助血糖顺利进入细胞。

2、膳食纤维筑起防护墙

果肉中的凝胶状膳食纤维会延缓糖分吸收,这种天然缓释机制让血糖上升曲线更加平缓。

3、番茄红素的神.奇作用

这种强抗氧化剂能减轻胰岛素抵抗,研究发现经常食用番茄制品的人群,糖尿病风险降低约20%。

三、这样吃西红柿更稳糖

1、带籽食用效果更佳

籽周包裹的凝胶状物质富含纤维,别嫌麻烦吐籽,它们可是稳糖好帮手。

2、搭配优质脂肪食用

用少量橄榄油凉拌,能促进番茄红素吸收,提升营养价值。

3、避开高糖时间段

建议在两餐之间或餐前食用,避免与其他高糖食物同食造成负担。

四、需要特别注意的情况

1、未成熟青番茄要当心

含有龙葵碱可能引起不适,一定要选完全成熟的果实。

2、胃肠敏感者适量食用

酸性可能刺激胃黏膜,建议去皮或加热后食用。

3、肾功能异常需谨慎

高钾特性可能增加肾脏负担,这类人群要控制摄入量。

西红柿就像天然的血糖缓冲剂,每天1-2个既能满足口腹之欲又不必担心血糖问题。记住选择自然成熟、表皮光滑的果实,洗干净后连皮带籽吃营养最完整。控糖路上需要这样的好伙伴,放心把它加入你的健康食谱吧!