哪些人容易得小脑萎缩 小脑萎缩最\"偏爱\"5类人群

神经内科编辑

医言小筑

神经内科编辑

医言小筑

神经内科编辑

医言小筑

神经内科编辑

医言小筑

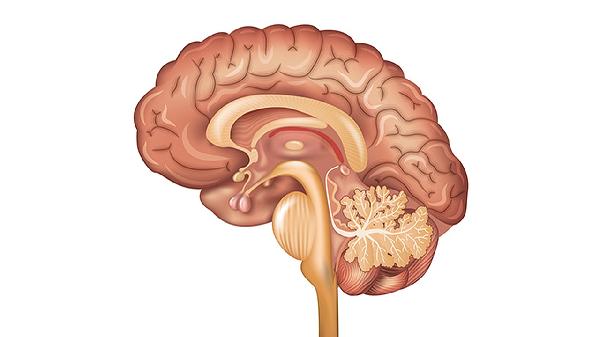

小脑萎缩好发于长期酗酒者、遗传疾病携带者、脑血管病患者、神经系统退行性疾病患者及长期接触神经毒素人群。高危人群主要包括长期酒精依赖导致的营养代谢障碍、遗传性共济失调等基因缺陷者、多发性脑梗死等脑血管意外后遗症患者、帕金森病等神经退行性疾病患者,以及职业性接触重金属或有机溶剂等神经毒性物质者。

长期过量饮酒会干扰维生素B1吸收,导致韦尼克脑病等营养代谢性脑损伤。酒精代谢产物乙醛可直接破坏小脑浦肯野细胞,临床表现为步态不稳和眼球震颤。戒酒联合维生素B1补充可延缓病情进展,但已形成的结构性损伤不可逆。

脊髓小脑性共济失调等常染色体显性遗传病是青年型小脑萎缩主因,致病基因如SCA1-40型会导致小脑神经元凋亡。基因检测可早期发现携带者,针对弗里德赖希共济失调等特定类型,辅酶Q10等药物可能改善线粒体功能。

多发性腔隙性脑梗死或小脑出血后,缺血缺氧可引发局部萎缩。高血压和糖尿病是主要基础疾病,控制血压血糖可降低复发风险。康复训练有助于代偿性功能重建,但大面积梗死导致的萎缩难以恢复。

多系统萎缩和帕金森病晚期常继发橄榄脑桥小脑变性,α-突触核蛋白异常沉积是病理特征。左旋多巴可暂时改善运动症状,但无法阻止小脑萎缩进程。重复经颅磁刺激等物理治疗可能延缓功能恶化。

长期接触汞、铅等重金属或有机溶剂,会选择性损害小脑颗粒细胞。电镀工人和化工从业人员需定期进行神经功能筛查,螯合剂治疗对急性中毒有效,慢性损伤需脱离接触环境并加强神经营养支持。

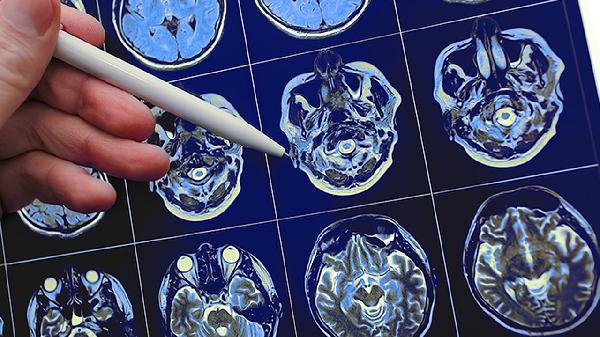

预防小脑萎缩需建立健康生活方式,控制每日酒精摄入不超过25克,高血压患者维持血压低于140/90mmHg。饮食注意补充富含维生素B族的全谷物和绿叶蔬菜,地中海饮食模式可降低脑血管风险。适度进行太极拳等平衡训练能增强小脑代偿功能,遗传高风险人群建议进行孕前基因咨询。出现持续头晕、书写障碍等早期症状时应及时进行头颅MRI检查。