治疗慢性骨髓炎需要遵循的原则有哪些

骨科编辑

医点就懂

骨科编辑

医点就懂

骨科编辑

医点就懂

骨科编辑

医点就懂

治疗慢性骨髓炎需遵循抗感染治疗、彻底清创、骨缺损修复、功能康复和长期随访五大原则。慢性骨髓炎的治疗方法主要有全身抗生素应用、手术病灶清除、骨移植或骨搬运技术、个性化康复训练以及定期影像学复查。

慢性骨髓炎的核心治疗是足量足疗程的抗生素使用。根据细菌培养结果选择敏感抗生素,常见用药包括头孢类、喹诺酮类或万古霉素等静脉给药,严重者需联合用药4-6周。治疗期间需监测肝肾功能及药物不良反应。

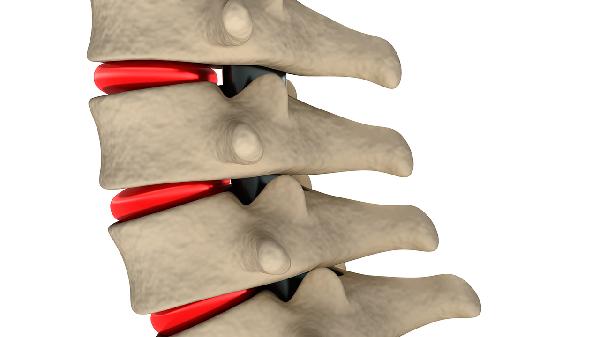

手术清除坏死骨组织和周围炎性肉芽是治愈关键。采用扩创术去除死骨和感染灶,必要时配合脉冲冲洗。对于范围较大者可能需分次手术,确保创面达到"活骨-血运良好"标准,为后续修复创造条件。

清创后骨缺损超过2厘米需重建治疗。可选择自体髂骨移植、带血管腓骨移植或Ilizarov骨搬运技术。移植骨需具备良好血供和稳定性,术后配合外固定支架保护,促进骨愈合和力学强度恢复。

急性期后逐步开展关节活动度和肌力训练。早期进行等长收缩练习,骨愈合后过渡到负重训练。对于下肢病变者需定制步态康复计划,上肢病变则侧重精细动作恢复,预防关节僵硬和肌肉萎缩。

治疗后至少随访2年,每3-6个月复查X线或MRI。监测指标包括炎症标志物、骨愈合进度和功能状态。发现复发迹象需及时干预,警惕慢性骨髓炎可能导致的病理性骨折或鳞状细胞癌等远期并发症。

慢性骨髓炎患者日常需保证高蛋白饮食促进组织修复,每日摄入优质蛋白质如鱼肉、蛋奶制品,配合维生素C和锌元素补充。康复期避免吸烟饮酒,控制血糖血压等基础疾病。适度进行游泳、骑自行车等低冲击运动,患肢逐步增加负重需在医生指导下进行。建立规范用药记录和复诊提醒,保持创面清洁干燥,出现红肿热痛等复发征兆立即就医。