脑干损伤为何引起交叉性瘫痪

神经外科编辑

健康真相官

神经外科编辑

健康真相官

神经外科编辑

健康真相官

神经外科编辑

健康真相官

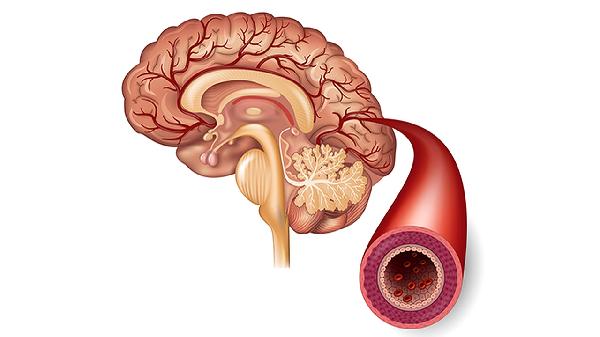

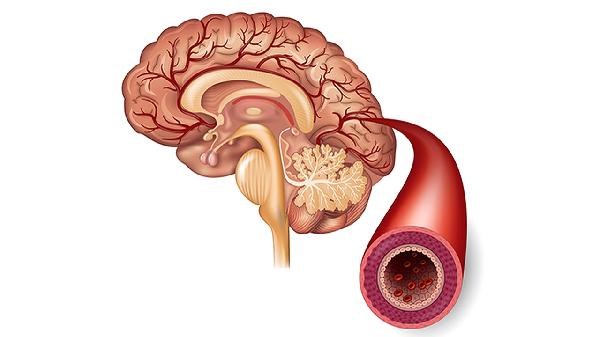

脑干损伤引起交叉性瘫痪主要与运动神经传导通路交叉、脑干特定区域受损、血管病变、炎症或肿瘤压迫等因素有关。交叉性瘫痪表现为病灶同侧脑神经麻痹及对侧肢体瘫痪,常见于脑桥或延髓损伤。

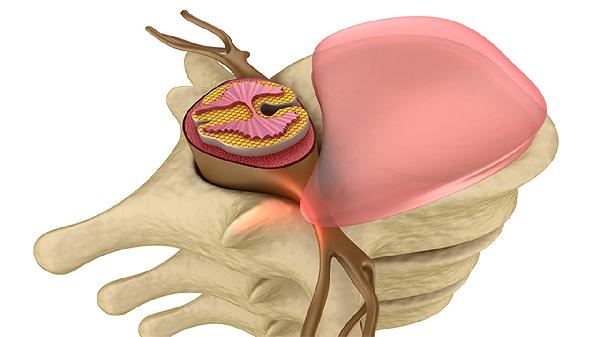

脑干是连接大脑与脊髓的枢纽,运动神经纤维在延髓锥体交叉处发生交叉。当一侧脑干受损时,交叉下方的皮质脊髓束受累会导致对侧肢体瘫痪,而同侧未交叉的脑神经运动核受损则引起同侧面部或眼球运动障碍。

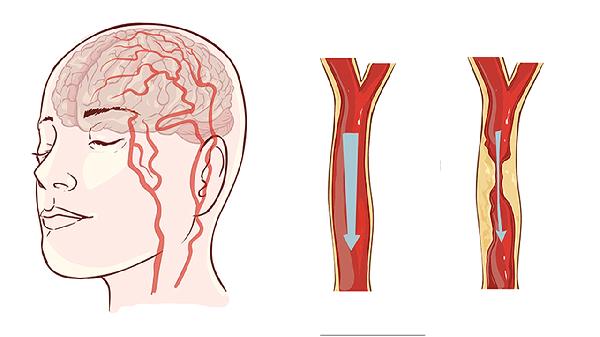

脑桥腹侧部损伤易累及展神经核与锥体束,表现为同侧眼球外展受限伴对侧偏瘫。该区域血供来自基底动脉分支,梗死或出血时可能伴随眩晕、呕吐等脑干缺血症状。

延髓内侧综合征多因椎动脉闭塞导致,损伤舌下神经核与锥体束,造成同侧舌肌瘫痪与对侧肢体瘫痪。患者可能出现构音障碍、吞咽困难等延髓麻痹表现。

脑干血管畸形或动脉瘤破裂可直接压迫神经结构,同时出血灶引发的占位效应会加重神经传导阻断。此类情况常突发起病,伴随剧烈头痛和意识障碍。

脑干胶质瘤或转移瘤生长可逐步压迫双侧神经传导通路,早期可能表现为单侧交叉性瘫痪,后期随肿瘤扩大发展为双侧症状。影像学检查能明确病变范围与性质。

脑干损伤后康复需结合多学科协作,急性期以维持生命体征为主,恢复期可进行吞咽功能训练与肢体康复锻炼。饮食宜选择软质易消化食物避免呛咳,肢体瘫痪者需每2小时翻身预防压疮。建议定期进行神经电生理评估,动态调整康复方案,同时监测血压血糖以控制血管危险因素。家属应学习基本护理技巧,协助患者进行被动关节活动,预防肌肉萎缩和深静脉血栓形成。