视网膜色素变性有哪些遗传学类型各有何特点

眼科编辑

健康小灵通

眼科编辑

健康小灵通

眼科编辑

健康小灵通

眼科编辑

健康小灵通

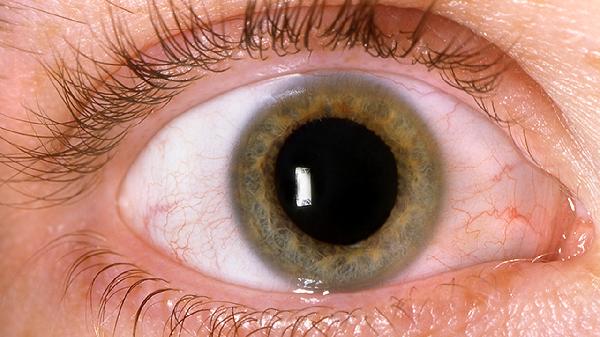

视网膜色素变性主要分为常染色体显性遗传、常染色体隐性遗传、X连锁隐性遗传及线粒体遗传四种类型,其遗传模式与临床特点各不相同。

常染色体显性遗传型占10%-20%,致病基因位于1号、3号等常染色体上。患者多在30岁后出现夜盲,病情进展较缓慢,视野缺损呈向心性缩小。该类型外显率较高但表现度差异大,同一家系中症状轻重不一。常见突变基因为RHO、PRPF31等,可通过基因检测明确亚型。

常染色体隐性遗传型占比最高(50%-60%),需双等位基因突变致病。儿童期即出现严重夜盲和视力下降,常伴黄斑受累。致病基因包括USH2A、EYS等,携带者筛查对预防有重要意义。该类型症状进展快,约40岁可能失明,多伴有白内障等并发症。

X连锁隐性遗传型约占5%-15%,男性发病为主,女性携带者可能出现轻度症状。RPGR和RP2基因突变是主要病因,表现为幼年期严重夜盲伴快速进展的视野缺损。男性患者多在中年失明,常合并高度近视和色觉异常,女性携带者需进行眼底追踪。

线粒体遗传型较罕见(<5%),呈母系遗传特点。多系统受累常见,除视网膜病变外可伴听力丧失、糖尿病等。MT-ATP6等线粒体基因突变导致能量代谢障碍,表现为双眼不对称进展,常伴视神经萎缩。该类型对常规治疗反应差,需综合管理全身症状。

视网膜色素变性患者需定期进行眼底检查、视野测试和电生理评估,不同遗传类型对应差异化的监测频率。日常生活中应避免强光刺激,佩戴防蓝光眼镜,适量补充维生素A及叶黄素。建议有家族史者进行遗传咨询,孕期可通过绒毛取样或羊水穿刺进行产前诊断。适度有氧运动有助于改善微循环,但需避免剧烈运动引发视网膜脱离风险。