肠套叠怎么回事 肠套叠与这些原因密切相关

中医养生编辑

健康真相官

中医养生编辑

健康真相官

中医养生编辑

健康真相官

中医养生编辑

健康真相官

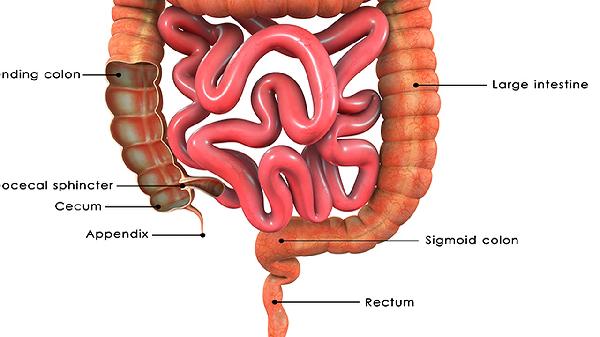

肠套叠可能由肠道蠕动异常、肠道感染、肠道息肉、肠道肿瘤、先天性解剖异常等原因引起,肠套叠可通过空气灌肠复位、手术复位、抗生素治疗、营养支持、定期复查等方式治疗。

肠道蠕动节律紊乱是婴幼儿肠套叠的常见诱因,多与饮食结构突然改变或添加辅食不当有关。肠道某段异常收缩会将相邻肠管套入,形成“套管”样结构。早期可通过腹部按摩、温水灌肠等物理方法促进肠道复位,反复发作需排查是否存在器质性疾病。

病毒性或细菌性肠炎会导致肠系膜淋巴结肿大,局部肠道水肿增厚易诱发套叠。轮状病毒感染是儿童秋冬季高发的主因,常伴有发热、果酱样大便。治疗需联合静脉补液与头孢类抗生素,严重脱水时需禁食胃肠减压。

肠道息肉作为机械性梗阻点,可能牵引近端肠管形成套叠。幼年性息肉多见于回盲部,表现为无痛性血便伴肠鸣音亢进。确诊后需通过结肠镜下息肉切除术解除病灶,术后需定期肠镜随访防止复发。

肠道淋巴瘤或腺瘤性息肉可能成为套叠的解剖学诱因,中老年患者需警惕恶性肿瘤可能。典型表现为消瘦、贫血与排便习惯改变,CT检查可见“靶环征”。治疗需根据病理类型选择肿瘤根治术或放化疗方案。

梅克尔憩室、肠旋转不良等先天畸形易导致局部肠管固定不良,增加套叠风险。新生儿期可能出现胆汁性呕吐,超声检查可见“同心圆”征象。确诊后需手术切除异常肠段,术后需关注肠粘连梗阻等并发症。

肠套叠患者恢复期应选择低渣流质饮食,如米汤、藕粉等逐步过渡到软食,避免高纤维食物刺激肠道。日常可进行腹部顺时针按摩促进肠蠕动,婴幼儿喂养需遵循由稀到稠、由少到多原则。术后患者建议每三个月复查腹部超声,观察肠道吻合口情况,出现持续腹痛或血便需立即就医。保持规律作息与适度运动有助于维持肠道菌群平衡,降低复发风险。