急性乙状结肠炎大出血怎么办

肛肠科编辑

医心科普

肛肠科编辑

医心科普

肛肠科编辑

医心科普

肛肠科编辑

医心科普

急性乙状结肠炎大出血可通过禁食补液、药物止血、内镜治疗、血管介入治疗、手术治疗等方式干预,通常由炎症侵蚀血管、凝血功能障碍、血管畸形、药物刺激、肿瘤破裂等原因引起。

急性期需绝对禁食以减少肠道刺激,通过静脉补液维持水电解质平衡。可选用复方氯化钠注射液、葡萄糖注射液等补充体液,同时监测血压、心率等生命体征。禁食期间需配合肠外营养支持,待出血控制后逐步过渡至流质饮食。

遵医嘱使用蛇毒血凝酶注射液、氨甲环酸氯化钠注射液等止血药物,配合奥美拉唑肠溶胶囊抑制胃酸分泌。若存在感染需联用注射用头孢曲松钠等抗生素。药物治疗期间需定期复查血红蛋白,观察有无呕血、黑便加重。

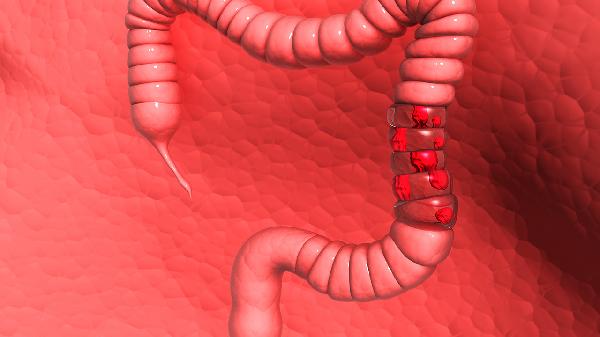

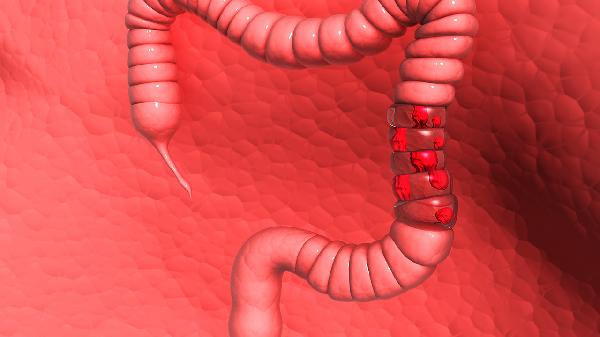

急诊结肠镜检查可明确出血点,采用钛夹封闭、氩离子凝固术等止血。术前需清洁灌肠准备,术中可能发现黏膜糜烂、溃疡或活动性渗血。术后需继续禁食24-48小时,监测有无再出血及穿孔等并发症。

数字减影血管造影可定位出血血管,选择性栓塞肠系膜下动脉分支。适用于内镜止血失败或出血量大的患者,需警惕肠缺血风险。术后需卧床制动穿刺侧肢体,观察足背动脉搏动及腹部体征变化。

经保守治疗无效或出现休克时需行乙状结肠部分切除术,术中可能发现肠壁水肿、血管裸露等病变。术后需留置腹腔引流管,预防吻合口瘘和感染。急诊手术死亡率较高,需严格评估手术指征。

急性期应绝对卧床,避免用力排便或剧烈活动。恢复期选择低渣饮食如米汤、蒸蛋等,逐步增加膳食纤维摄入。长期需避免辛辣刺激食物,定期肠镜复查。出现头晕、冷汗等休克前兆时需立即就医,延误治疗可能导致多器官功能衰竭。