白内障怎么产生的

眼科编辑

健康真相官

眼科编辑

健康真相官

眼科编辑

健康真相官

眼科编辑

健康真相官

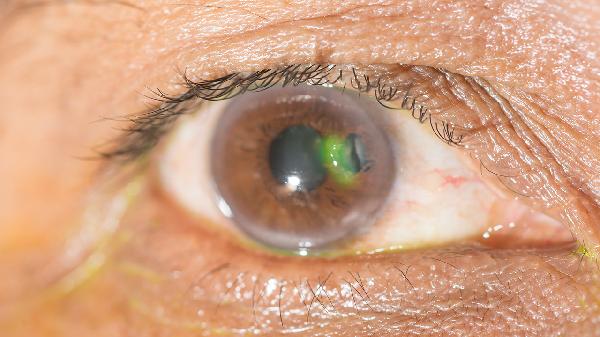

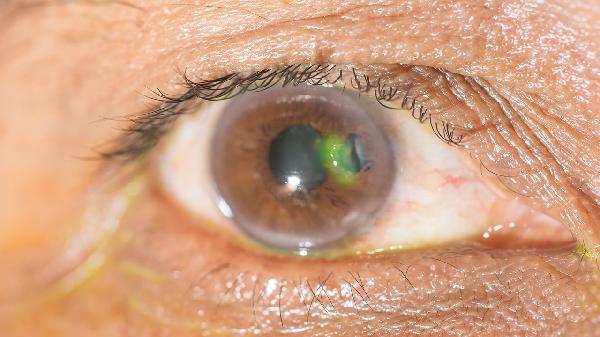

白内障可能由年龄增长、遗传因素、眼部外伤、代谢性疾病、长期紫外线暴露等原因引起,可通过药物治疗、手术治疗等方式干预。晶状体蛋白质变性导致透明度下降是核心病理机制。

年龄相关性白内障是最常见类型,随晶状体老化其抗氧化能力下降,蛋白质氧化聚集形成浑浊。早期可能仅有轻度视物模糊,强光下症状加重。生理性老化无须特殊治疗,定期眼科检查即可,若影响生活可考虑手术。

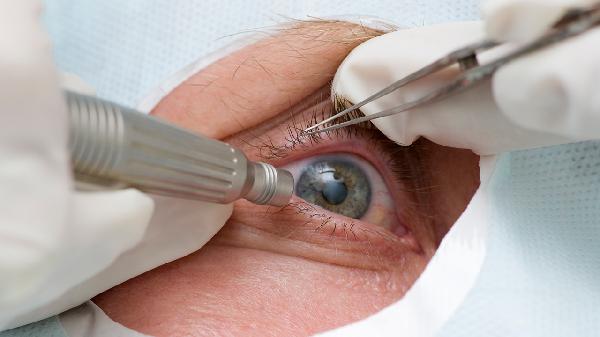

先天性白内障多与常染色体显性或隐性遗传有关,患儿出生即存在晶状体混浊。可能伴随眼球震颤、斜视等症状。需通过婴幼儿视力筛查早期发现,严重者需在6月龄前行白内障吸除术联合人工晶体植入。

钝挫伤或穿透伤可破坏晶状体囊膜,导致房水渗入引发纤维增生。可能合并虹膜粘连、青光眼等并发症。外伤后需急诊处理创口,二期根据混浊程度选择白内障超声乳化术。

糖尿病患者的山梨醇代谢异常会使晶状体渗透压升高,水分进入导致纤维肿胀。通常双眼快速进展,可能伴糖尿病视网膜病变。控制血糖是关键,可使用吡诺克辛钠滴眼液延缓进展,成熟期行手术治疗。

长期日光照射使晶状体蛋白光氧化损伤,常见于高原地区人群。早期表现为核性混浊伴色觉异常。预防需佩戴防紫外线眼镜,进展至影响视力时可行小切口白内障摘除术。

日常需避免强光刺激,佩戴防紫外线眼镜;控制血糖血压等基础疾病;增加深色蔬菜水果摄入补充叶黄素;避免揉眼等眼部外伤。若出现视物模糊加重、复视等症状应及时就诊,根据混浊程度选择药物治疗或手术方案,术后需定期复查避免后发障形成。