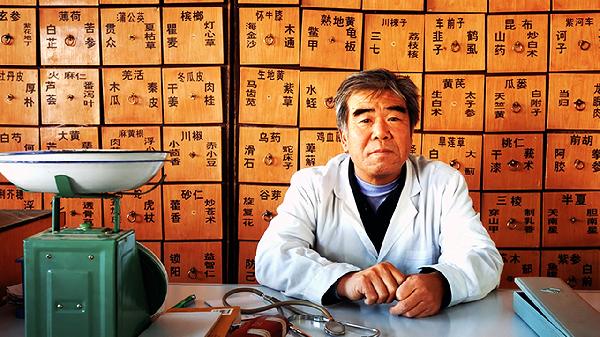

中医所说的湿气到底是什么病

中医养生编辑

健康科普君

中医养生编辑

健康科普君

中医养生编辑

健康科普君

中医养生编辑

健康科普君

中医所说的湿气并非现代医学定义的特定疾病,而是指体内水液代谢失衡导致的病理状态,常表现为头身困重、舌苔厚腻、大便黏滞等症状。湿气可能与脾胃虚弱、外感湿邪、饮食不节、环境潮湿、久病体虚等因素有关,可通过中药调理、饮食调节、运动排湿、艾灸祛湿、拔罐疗法等方式改善。

长期饮食不规律或过食生冷损伤脾胃功能,导致水湿运化失常。患者可能出现食欲减退、腹胀腹泻等症状。中医常用参苓白术散、香砂六君子丸等健脾化湿中成药,配合山药、薏苡仁等食疗。日常需避免暴饮暴食,注意腹部保暖。

气候潮湿或涉水淋雨后,外界湿邪侵入人体阻滞气机。常见关节酸痛、皮肤湿疹等表现。可选用羌活胜湿汤、藿香正气水等解表化湿药剂,配合生姜红糖水发汗祛湿。阴雨天气应减少外出,及时更换潮湿衣物。

过量摄入油腻甜食及酒精饮料易生内湿。这类人群多见口黏口臭、面部出油等症状。建议用赤小豆、冬瓜等利湿食材,中成药可选保和丸、枳实导滞丸。需严格控制肥甘厚味摄入,晚餐不宜过饱。

长期居住在地下室等潮湿环境会加重湿气。可能伴随皮肤瘙痒、关节沉重感。除使用除湿机改善环境外,可配合艾叶泡脚、苍术熏蒸等外治法。被褥应定期晾晒,保持室内通风干燥。

慢性病患者或产后女性因阳气不足难以运化水湿。常见下肢浮肿、白带增多等症状。需用金匮肾气丸、附子理中丸等温阳化湿,搭配黄芪、茯苓药膳调理。适当进行八段锦、太极拳等柔和运动助阳化湿。

改善湿气需综合调理三个月以上,每日饮用玉米须茶或茯苓粥,避免直接睡地板或久坐湿地。阴雨天可用艾草精油按摩足三里穴,每周进行2-3次快走或瑜伽促进排汗。症状持续加重或出现明显水肿时,应及时到中医内科就诊,排除肾病、甲状腺功能减退等器质性疾病。