细菌性角膜炎和病毒性角膜炎如何区别

眼科编辑

健康真相官

眼科编辑

健康真相官

眼科编辑

健康真相官

眼科编辑

健康真相官

细菌性角膜炎和病毒性角膜炎可通过病原体类型、症状特点、检查结果及治疗方式区分。细菌性角膜炎通常由细菌感染引起,表现为眼痛、脓性分泌物;病毒性角膜炎多由疱疹病毒导致,常见眼红、畏光伴树枝状角膜溃疡。

细菌性角膜炎常见致病菌包括金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌等,多因角膜外伤后感染。病毒性角膜炎80%以上由单纯疱疹病毒I型引起,常继发于感冒或免疫力下降时病毒激活。两者病原体检测可通过角膜刮片培养或PCR确诊。

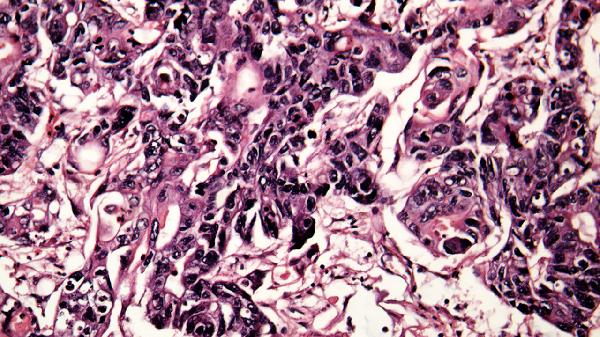

细菌感染时眼部脓性分泌物黏稠,结膜充血明显,角膜浸润灶呈灰白色且边界模糊。病毒感染早期表现为异物感、流泪,特征性树枝状溃疡需荧光素染色观察,可能伴随皮肤疱疹或耳前淋巴结肿大。

裂隙灯检查中,细菌性角膜炎可见角膜基质脓肿和前房积脓,共聚焦显微镜显示大量炎性细胞浸润。病毒性角膜炎典型表现为角膜知觉减退,角膜内皮镜可见特征性角膜后沉着物,复发者可能出现盘状角膜水肿。

细菌性角膜炎需紧急使用左氧氟沙星滴眼液、妥布霉素地塞米松眼膏等抗菌药物。病毒性角膜炎首选阿昔洛韦滴眼液联合更昔洛韦眼用凝胶,禁用糖皮质激素。严重病例需考虑角膜移植术。

细菌性角膜炎进展迅速,24小时内可能穿孔,及时治疗预后较好。病毒性角膜炎易复发,多次发作会导致角膜瘢痕影响视力,需长期抗病毒预防。两者均需避免揉眼,细菌性感染者应隔离个人用品。

出现眼红眼痛症状时避免自行使用眼药水,需通过角膜刮片检查明确病因。治疗期间保持眼部清洁,细菌性感染者需完成全程抗生素治疗,病毒性患者需注意增强免疫力预防复发。佩戴隐形眼镜者应严格消毒护理,角膜炎治愈后3个月内避免游泳或眼部化妆。