下肢动脉硬化闭塞症的病因及症状

中医养生编辑

医心科普

中医养生编辑

医心科普

中医养生编辑

医心科普

中医养生编辑

医心科普

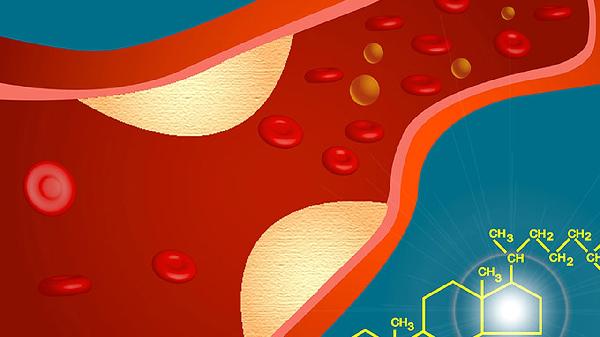

下肢动脉硬化闭塞症主要由动脉粥样硬化引起,典型症状包括间歇性跛行、静息痛及肢体远端缺血性溃疡或坏疽。病因涉及血脂异常、高血压、糖尿病、吸烟及遗传因素;症状发展可分为早期肢体发凉麻木、活动后疼痛,进展至持续静息痛及组织坏死。

血液中低密度脂蛋白胆固醇水平升高会沉积于动脉内膜,形成粥样斑块。长期高脂饮食、肥胖或甲状腺功能减退均可导致脂质代谢紊乱。患者可能出现眼睑黄色瘤或跟腱增厚等体征,需通过他汀类药物如阿托伐他汀钙片、瑞舒伐他汀钙片调节血脂,配合低脂饮食控制。

持续高血压会加速血管内皮损伤,促进血小板聚集和炎性因子释放。血压超过140/90mmHg时,血管壁承受的剪切力可导致内膜撕裂,为脂质沉积创造条件。患者常伴头晕、视物模糊等症状,建议使用苯磺酸氨氯地平片、缬沙坦胶囊等降压药物,同时限制钠盐摄入。

高血糖状态会通过多元醇通路和糖基化终产物损伤血管基底膜,导致毛细血管通透性增加。糖尿病患者足背动脉搏动减弱、皮肤干燥脱屑是早期信号,需严格控制血糖,使用盐酸二甲双胍缓释片、阿卡波糖片等药物,并定期进行踝肱指数检测。

烟草中的尼古丁可直接刺激血管平滑肌收缩,一氧化碳则降低血液携氧能力。吸烟者下肢皮温降低、毛发脱落等症状出现更早,戒烟后6个月内血管内皮功能可部分恢复。建议采用尼古丁贴片辅助戒烟,配合步行训练改善侧支循环。

载脂蛋白E基因多态性与动脉硬化密切相关,家族史阳性者发病年龄可能提前。这类患者常合并早发冠心病,需早期筛查颈动脉超声,使用阿司匹林肠溶片预防血栓,同时补充叶酸降低同型半胱氨酸水平。

运动时肌肉耗氧量增加,狭窄动脉无法满足需求导致乳酸堆积。典型表现为步行200-300米后小腿胀痛,休息后缓解。可通过平板运动试验评估严重程度,轻者使用西洛他唑片扩张血管,重者需血管造影检查。

夜间卧床时心脏输出量减少,缺血加重引发持续性刺痛,多位于足趾或足跟。患者常被迫下垂肢体以增加血流,可能伴指甲增厚或肌肉萎缩。需使用盐酸沙格雷酯片改善微循环,严重缺血时考虑血管旁路手术。

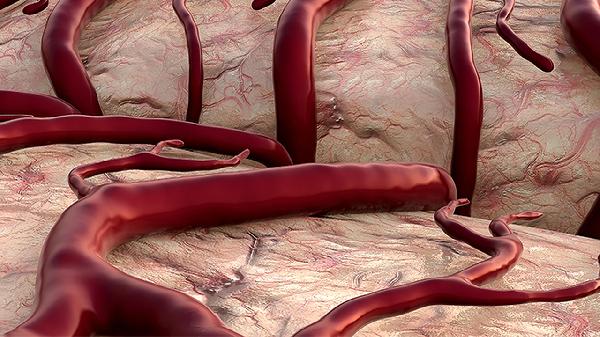

末梢动脉完全闭塞导致细胞死亡,初期表现为趾端紫绀,进展为干性坏疽伴黑色焦痂。创面易继发感染,需清创后外用磺胺嘧啶银乳膏,配合高压氧治疗。若坏死超过跖趾关节,可能需截趾手术。

慢性缺血使皮肤变薄发亮,汗毛脱落,趾甲增厚变形。抬高肢体时苍白,下垂后发红提示重力性充血。可使用前列腺素E1注射液改善营养血流,日常涂抹尿素软膏防止皲裂。

足背动脉或胫后动脉搏动消失是重要体征,踝肱指数低于0.9可确诊。听诊可能闻及血管杂音,超声检查显示内膜增厚。需长期服用硫酸氢氯吡格雷片抗血小板,避免交叉腿坐姿压迫血管。

下肢动脉硬化闭塞症患者应保持每日30分钟步行锻炼,促进侧支循环建立。饮食采用地中海模式,增加深海鱼类和橄榄油摄入。严格控制血糖血压,每3个月复查血管超声。冬季注意肢体保暖,修剪趾甲避免损伤,出现新发溃疡需立即血管外科就诊。戒烟限酒,睡眠时抬高床头15度以改善下肢灌注。