血管动脉瘤是什么引起的病

心血管内科编辑

医点就懂

心血管内科编辑

医点就懂

心血管内科编辑

医点就懂

心血管内科编辑

医点就懂

血管动脉瘤可能由遗传因素、动脉粥样硬化、感染、外伤或高血压等原因引起,通常表现为局部搏动性肿块、疼痛或压迫症状。血管动脉瘤可通过影像学检查、药物治疗或手术修复等方式干预。

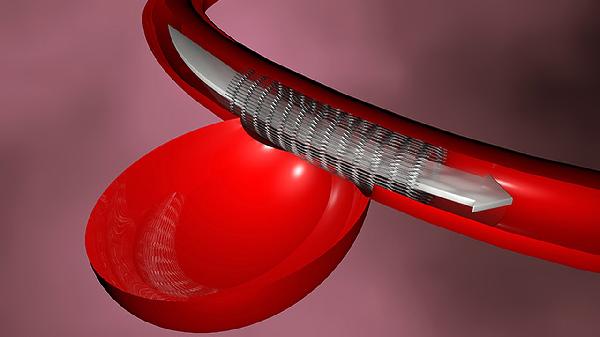

部分血管动脉瘤与遗传性结缔组织疾病相关,如马凡综合征或埃勒斯-当洛斯综合征,这些疾病会导致血管壁结构异常。患者可能伴随关节过伸、皮肤弹性增加等症状。治疗需定期监测动脉瘤进展,必要时通过血管内支架植入术或开放手术修复。

长期血脂异常可导致动脉壁脂质沉积,引发炎症反应和血管中层退化。常见于腹主动脉或髂动脉,可能伴随间歇性跛行或脏器缺血。控制措施包括使用阿托伐他汀钙片、阿司匹林肠溶片等药物,并需戒烟限酒。

细菌或真菌感染可通过血流播散至血管壁,如沙门氏菌或结核杆菌感染可能破坏血管弹性纤维。患者可能出现发热、局部红肿热痛等感染征象。治疗需根据病原学选用注射用头孢曲松钠或伏立康唑片,严重时需手术清创。

锐器伤或钝性外力可能导致血管壁全层或部分撕裂,常见于交通事故或坠落伤后。可表现为创伤部位进行性肿胀或失血性休克。紧急处理包括血管造影明确损伤范围,必要时行人工血管置换术。

长期未控制的高血压会使血管壁承受持续高压,导致中膜平滑肌增生和弹性纤维断裂。好发于脑基底动脉或视网膜动脉,可能引发视力模糊或头痛。需规范服用苯磺酸氨氯地平片或缬沙坦胶囊,并保持低盐饮食。

建议血管动脉瘤高危人群定期进行血管超声筛查,控制血压血脂在合理范围,避免剧烈运动或重体力劳动。若发现搏动性包块或突发剧烈疼痛,须立即就医。术后患者应遵医嘱服用抗凝药物,保持伤口清洁干燥,逐步恢复日常活动。